В Москве 27 февраля 2020 г. в рамках XVI Междисциплинарной конференции «Вейновские чтения» состоялся симпозиум «Новые подходы к диагностике и лечению хронической боли в спине».

В ходе данного симпозиума было представлено 2 доклада:

- Мультидоменный скрининговый подход к оценке боли в нижней части спины – Данилов Андрей Борисович, д.м.н., профессор кафедры нервных болезней ИПО Сеченовского Университета, председатель Совета экспертов Ассоциации Междисциплинарной Медицины, главный редактор журнала «Управляй болью»

- Воспалительные факторы дегенеративного процесса – Левин Олег Семенович, д.м.н., профессор, зав. кафедрой неврологии РМАНПО Минздрава РФ

Мультидоменный скрининговый подход оценки боли в нижней части спины

А.Б. Данилов

В докладе профессора А.Б. Данилова представлен мультидоменный скрининговый подход для оценки состояния пациентов с болью в нижней части спины с учетом био-психосоциального статуса, позволяющий определить индивидуальную программу терапии. Мультидоменный скрининговый подход включает 2 раздела:

1) оценка боли и ее фенотипа («Какая боль?»)

2) оценка самого пациента («У кого болит?»)

Понимание «Какая боль?» имеет важное значение для оценки и определения ведущих патофизиологических механизмов развития боли и содержит 5 доменов:- воспаление;

- мышечный спазм;

- миофасциальный фенотип;

- центральная сенситизация;

- нейропатический фенотип.

Домен №1 – воспаление

Для данного фенотипа существуют следующие характерные признаки:

- боль локализуется в области повреждения;

- обычно резко усиливается при движении;

- четкий характер воспроизведения боли при движении;

- при пальпации боль локализована;

- отсутствие гипералгезии или аллодинии;

- может сочетаться с другими симптомами воспаления (например, отек, покраснение).

В разных вариантах течения воспалительного процесса задействованы разные патологические механизмы.

- При остром течении воспаления ведущая роль отводится ферменту ЦОГ-2, в связи с чем целесообразно назначение нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП).

- При хроническом течении основной патологический механизм – действие провоспалительных цитокинов [интерлейкинов (IL) 1, 6, фактора некроза опухоли], которые участвуют в процессе дегенерации диска и развитии патологии фасеточных суставов. Наиболее эффективны лекарственные препараты, обладающие антицитокиновыми свойствами. Обезболивающий эффект постепенно нарастает в течение нескольких недель и сохраняется после отмены препарата (эффект последействия). Такими эффектами обладает группа препаратов SYSADOA.

Алфлутоп – оригинальный комплексный препарат группы SYSADOA, который представляет собой биоактивный концентрат из четырех видов мелких морских рыб, содержащий гликозаминогликаны, аналогичные матриксу гиалинового хряща (хондроитин-4-сульфат, хондроитин-6-сульфат, дерматан сульфат, кератан сульфат), глюкуроновая кислота – предшественник гиалуроновой кислоты, миоинозитол фосфаты, глицерофосфолипиды, микроэлементы.

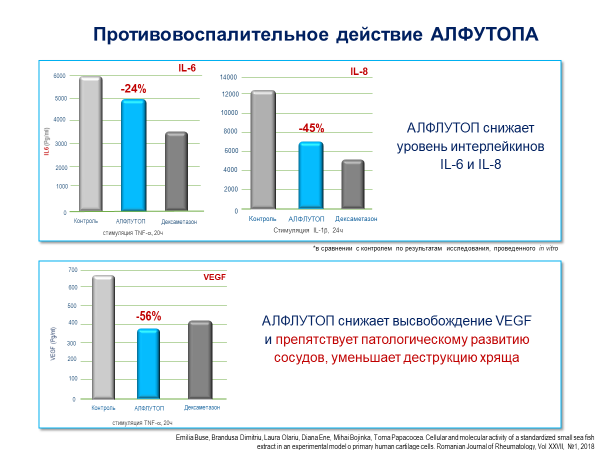

- В исследованиях in vitro изучено противовоспалительное действие (снижение уровня провоспалительных цитокинов – IL-6, IL-8, снижение экспрессии генов, ответственных за выработку этих цитокинов, и уровня VEGF – фактора роста эндотелия сосудов, способствующего поддержанию воспаления и патологической васкуляризации хряща).

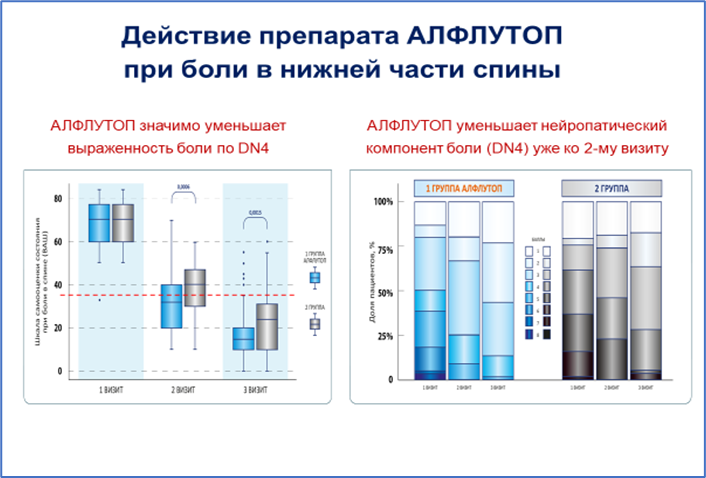

- В исследовании 2019 г. показано, что у пациентов с хронической неспецифической болью в нижней части спины терапия с применением Алфлутопа приводит к более значимому снижению интенсивности болевого синдрома по сравнению с терапией только НПВП, снижает потребность в НПВП, улучшает качество жизни.

- Применение Алфлутопа коротким курсом по 2 мл внутримышечно (в/м) через день №10 так же эффективно и безопасно, как и стандартный курс по 1 мл в/м ежедневно №20. Уменьшение количества инъекций способствует повышению комплаентности терапии и как следствие результатов лечения.

Домен №2 – мышечный спазм, характеризующийся:

- мышечным напряжением;

- уплотнением и укорочением мышц;

- сокращением объема движений;

- повышенным тонусом мышц;

- болезненностью мышц при пальпации;

- дефектным двигательным стереотипом.

Домен №3 – миофасциальный

Главные критерии (необходимо наличие всех пяти):

- жалобы на локальную боль;

- пальпируемый «тугой» тяж в мышце;

- повышенная чувствительность в пределах «тугого» тяжа;

- характерный паттерн отраженной боли;

- ограничение объема движений.

Дополнительные критерии (наличие хотя бы 1 из 3):

- воспроизводимость боли или чувствительных нарушений при стимуляции триггерных точек;

- локальное вздрагивание при пальпации триггерной точки заинтересованной мышцы или при инъекции в триггерную точку (симптом «прыжка»);

- уменьшение боли при растяжении или при инъекции в мышцу.

Домен №4 – центральная сенситизация

Основные клинические характеристики:

- признаки гипералгезии и/или аллодинии, и/или гиперпатии;

- боль не соответствует природе и степени тяжести травмы;

- неанатомическое распределение боли;

- диффузные области гиперчувствительности при пальпации;

- сильная связь с дезадаптивными психосоциальными факторами.

Домен №5 – нейропатический

Характеризуется такими признаками, как:

- боль жгучая, стреляющая, подобная удару электрическим током;

- боль в зоне соответствующего дерматома;

- аллодиния, гипералгезия, гиперпатия;

- онемение, гипестезия;

- симптом Ласега.

По данным исследований, применение Алфлутопа у пациентов с хронической неспецифической болью в нижней части спины снижает выраженность нейропатического компонента болевого синдрома (опросник DN4) и уменьшает болевой синдром более эффективно по сравнению с терапией только НПВП.

«У кого болит?» включает 5 доменов по статусу пациента, влияющих на восприятие боли:

- психосоциальный;

- ночной сон;

- когнитивный;

- физическая активность;

- коморбидность (системное и локальное воспаление часто идут параллельно).

Воспалительные факторы дегенеративного процесса

О.С. Левин

Среди дегенеративно-дистрофических изменений в позвоночнике, которые между собой взаимосвязаны, выделяют:

- наследственную предрасположенность, микротравматизацию, неадаптивный двигательный стереотип, возрастные изменения;

- дегенерацию межпозвонкового диска;

- протрузию межпозвонкового диска;

- дисфункцию позвоночно-двигательного сегмента;

- артроз фасеточных суставов, разрастание остеофитов и др.

После этого докладчик остановился на воспалении, а точнее, на кардинально разных точках зрения о роли воспалительных изменений (так называемых инфламационных войнах), которые могут играть важную роль в развитии болевого синдрома.

- При поражении дисков образуются цитокины с провоспалительным [интерлейкин (ИЛ) 6] и противовоспалительным [трансформирующий фактор роста бета (ТФР-бета)] действием (Specchina, 2002).

- Вопрос о том, что служит причиной боли: собственно компрессия или раздражение медиаторами воспаления – является предметом споров.

- У пациентов с грыжами межпозвонковых дисков изучена взаимосвязь между мышечной слабостью, симптомами натяжения и медиаторами воспаления.

- Ikeda и соавт. показали, что признаки воспаления в виде инфильтрации макрофагами и лимфоцитами обнаруживаются уже при первом эпизоде повреждения диска, т.е. предшествующей иммунизации (Ikeda, 1996, 2016).

Когда речь идет о воспалении, то невозможно не сказать о регенерации. В фазе регенерации межпозвонковых дисков выделяют 3 фазы:

- фазу воспаления;

- переходную фазу;

- фазу стабилизации.

Фаза воспаления

- Вещества-медиаторы, выделяющиеся из поврежденных тканей, вызывают локальное повышение проницаемости сосудов и инвазию лейкоцитов и макрофагов.

- Из периферических ноцицепторов выделяются вещества, которые вызывают прекапиллярное расширение сосудов и посткапиллярное пропотевание плазмы.

- Активированные макрофаги резорбируют поврежденные ткани межпозвонкового диска и способствуют вовлечению в процесс и активации фибробластов.

- Сначала образуется коллаген типа 3, который быстро закрывает поврежденный участок, но не устойчив к нагрузкам.

- Спустя 5 дней при нормальном течении процесса восстановления и отсутствии дополнительного повреждения воспалительная реакция разрешается.

Переходная фаза

- Через 5 дней после повреждения количество моноцитов, лейкоцитов, лимфоцитов и макрофагов уменьшается, тогда как число фибробластов и миофибробластов в поврежденных тканях растет. В большом количестве образуется коллаген.

- Спустя 21 день переходная фаза при нормальном течении процесса восстановления завершается.

Фаза стабилизации

- Продолжает повышаться синтез коллагена, а также гликозаминогликанов и протеогликанов. Фибробласты образуют коллаген типов 3 и 1.

- Спустя 60–360 дней нормальный процесс восстановления завершается, и устойчивость тканей к нагрузкам полностью восстанавливается.

Визуализация при магнитно-резонансной томографии (МРТ)

- Патологические изменения в позвонках и межпозвонковых дисках при дегенеративных поражениях позвоночника визуализируются на МРТ (Modic changes, 1–3 тип).

- Modic 1 характеризует острую начальную стадию воспалительных изменений и больше всего ассоциирован с интенсивностью боли в пояснице.

- По данным исследования, у пациентов с Modic 1 отмечалась более выраженная реакция на Алфлутоп по сравнению с другими типами Modic, что возможно связано со способностью препарата прерывать этот патологический механизм и говорит об эффективности и безопасности применения Алфлутопа у пациентов с болью в нижней части спины.