Психиатрия Дневник психиатра (психиатрическая газета)

Психиатрия Дневник психиатра (психиатрическая газета)

№01 2014

Психиатрию нельзя выдумать из головы и из учебников №01 2014

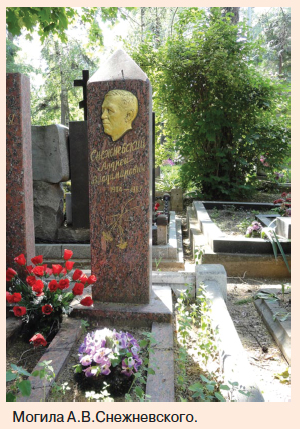

Интервью с академиком Анатолием Болеславовичем Смулевичем К 110-летию А.В.Снежневского

Психиатрию нельзя выдумать

из головы и из учебников

Интервью с академиком Анатолием Болеславовичем Смулевичем

К 110-летию А.В.Снежневского

А.Б.Смулевич: Перед началом интервью я хотел бы отметить две вещи: во-первых, я бы не хотел говорить о А.В.Снежневском в бытовом плане, потому что я считаю, что о великих людях бытовые подробности не имеют большого значения; второй аспект – я бы не хотел говорить о его отношении ко мне. Объясню: во-первых, потому что на самом деле я этого не знаю до сих пор, единственное, о чем я могу догадаться, это то, что он меня терпел и я ему был полезен, поскольку 20 лет мы проработали вместе каждый день и, очевидно, какая-то нужда во мне была. Вот это такие предварительные соображения.

П.В.Морозов: Я с Вами согласен, я недавно на лекции цитировал Пушкина, который писал Вяземскому по поводу публикаций дневников Байрона; он говорил, что этого совершенно не надо было делать, бытовые подробности интересуют только обывателей. Анатолий Болеславович, мне интересно, когда Вы впервые увидели Андрея Владимировича Снежневского и какие были Ваши первые впечатления?

А.С.: Это было так. Когда я окончил институт (это было в 1955 г.), я очень хотел к нему попасть, я был ориентирован в психиатрических делах, моя мать была психиатром, но не получилось сразу по целому ряду обстоятельств, и я уехал в больницу имени Яковенко под Москвой. Там я проработал 2 или 2,5 года, и когда у меня возникла возможность опять попробовать попасть к Снежневскому, я уже не помню, кто договаривался, я приехал на территорию больницы имени Ганнушкина.

Я помню, что мы с ним разговаривали во дворе, я ему сказал, что я хочу заниматься наукой, а он сказал мне, что не мешало бы подучиться прежде, и дал мне свой домашний телефон – «можете мне позвонить», это был такой жест доброй воли, и надо признаться, что я решил позвонить ему домой только через 20 лет.

П.М.: Впечатления у Вас были положительные?

А.C.: Безусловно, они не могли быть неположительными, потому что я к нему стремился попасть, это была одна единственная страсть. Я еще добавлю к этому: мое стремление к нему попасть поддерживали не только психиатры, которые, ну, скажем, были нейтральны, но даже те, кто находились к нему в оппозиции по целому ряду вопросов, они мне тоже советовали идти учиться к нему.

П.М.: То есть «побей, но выучи», так сказать. Это не обывательская деталь, но все говорят, что Андрей Владимирович в юности стремился быть артистом и даже занимался в театральном кружке, у него была к этому склонность, но это ведь не проявлялось очень отчетливо, что он играл?

А.С.: Петр Викторович, для понимающего человека это проявлялось очень отчетливо, во-первых, вот вам пример, как он читал лекции: у неопытного человека или курсанта создавалось впечатление, что все это он только что придумал, во всяком случае, что это только что у него в голове появилось. Это была замечательная история, меня впечатлило, потом я понял эту игру. Вот он читает симптоматические психозы при брюшном тифе, еще при чем-то, потом говорит курсантам: пожалуйста, спрашивайте меня про любую болезнь, и я расскажу психические проявления. Но для этого нужно было знать экзогенные типы реакций, чтобы понять, что там все одно и то же, никто же не знал, а это так впечатляло; потом он брался рукой за голову… Это одно, но тут много чего другого можно добавить в смысле театральном. Он очень любил театр, он разбирался в этом. Я помню, когда Американский драматический театр приехал впервые в Россию и мы ему достали билет, он был совершенно счастлив и был в восторге. Так что это у него все было.

П.М.: Я помню, как в 1955 г., где-то в декабре месяце, приезжал английский театр и привозил «Гамлета» с Полом Скофилдом в главной роли. И он тоже ходил туда, как и к Высоцкому на Таганку. Но вернемся к основной профессии. Вы с ним провели ведь огромное количество времени, лет…

А.С.: Ну, считайте одну четверть своей жизни, если не больше.

П.М.: На амбулаторном приеме ведь это практически наедине, он приходил, насколько я помню, раньше 8 часов утра, и вы садились и смотрели многих, многих больных. Ну ведь это должно, во-первых, очень сильно сближать, и вы научились понимать, так сказать, друг друга, ведь так?

А.С.: Ну в общем да.

П.М.: …И многому научились.

А.С.: Я-то работал, так сказать, магнитофоном.

П.М. (смеется): Получился качественный магнитофон, судя по всему, Вы все-таки академик. Но я вот хочу спросить: что наиболее запомнилось в его отношениях с больными, как он их разбирал, что на Вас производило наибольшее впечатление, может быть, какие-то вещи очень запомнились, все-таки что его отличало?

А.С.: Ну, во-первых, он не разбирал со мной больных на амбулаторном приеме, потому что за утро, за час с лишним он принимал около 20 больных. Во всяком случае за утро могло проскочить около 20 больных, были повторные или те, которых он уже где-то видел. Было много больных, и о разборе речи не было.

Это была работа, а не учебный процесс, но у него было удивительное свойство, у Андрея Владимировича: во-первых, он принимал больных без разбора, другое дело, что появлялись больные откуда-то с верхов и так далее, ну в принципе к нему мог подойти любой, и он лечил абсолютно безвозмездно, как я это видел. Больше того, ведь у нас же были лекарства для испытания, он всем давал, причем это могли быть диссиденты разные, которые лишились работы, он даже мог похлопотать за них по этому поводу, были люди, которые приезжали к нему и у которых когда-то он проводил экспертизу в институте Сербского. Вот я помню этого больного, у которого он установил (что потом подтвердилось) диагноз «шизофрения и галлюциноз», его экскульпировали, и тот к нему приезжал после этого много раз. Так что у него были больные, которые ходили к нему много раз, и я так понимаю, что это было абсолютно безвозмездно, бескорыстно, и он целиком этому отдавался, он делал для них все что мог. Еще насчет амбулаторного приема: о н, конечно (теперь я понимаю с высоты лет, что это не чудо, но все-таки): он угадывал просто от дверной ручки состояние больного. Был такой эпизод, что пришел больной и у него была выписка на руках, но он попросил не читать ее, потому что ему было проще поговорить с больным.

н, конечно (теперь я понимаю с высоты лет, что это не чудо, но все-таки): он угадывал просто от дверной ручки состояние больного. Был такой эпизод, что пришел больной и у него была выписка на руках, но он попросил не читать ее, потому что ему было проще поговорить с больным.

П.М.: То есть такой высочайший клинический уровень. Ну вот, все-таки 20 лет бок о бок, как бы там ни было. Вы можете, если это возможно, конечно, сказать, что это был за человек, скажем так, по характеру, по пристрастиям, по особенностям каким-то личности?

А.С.: Это вопрос, на который я бы не взялся отвечать.

П.М.: Даже сейчас?

А.С.: Я об этом много думал: это был очень сложный человек, если говорить словами Кречмера – есть глубина, а есть поверхность, насчет глубины угадать это было очень сложно, и вообще с ним разговаривать было всегда сложно, потому что не поймешь, насколько он…

П.М.: …искренен?

А.С.: Даже не в этом дело, ему было важно, насколько ты адекватно говоришь или неадекватно. Но иногда с ним в промежутки между больными и по дороге можно было обсуждать абсолютно сложные психопатологические вопросы. Вы знаете, есть немного психиатров, с которыми можно обсуждать психопатологию, вот с ним это было совершенное удовольствие.

П.М.: Анатолий Болеславович, вопрос, который меня лично волнует, потому что я работал какое-то время с Вами и видел, как он обсуждал вопросы почти экспертного характера. Скажем, я помню, как он говорил о так называемой двойной бухгалтерии, что, дескать, мы понимаем, что это больной шизофренией, но вот даже ради его реабилитации ему нельзя ставить МДП или ремиссию, или интермиссию, чтобы он мог поехать в какую-нибудь Венгрию на 2 недели. Меня это покоробило тогда. Все-таки что в нем преобладало: жесткость непреодолимая по отношению к больным или, как Вы сказали, он был гуманен, старался реабилитировать пациентов и диссидентов среди них?

А.С.: С больными он был абсолютно гуманен, причем более того, если он замечал, что другой врач был не гуманен, это был бы крупный скандал и тот мог лишиться места.

П.М.: Даже так?

А.С.: Безусловно, так что какое-то небрежное отношение к больным у него вызывало резко негативную реакцию. Что касается двойной бухгалтерии, то могу сказать так, что Снежневский был истина в последней инстанции. Ведь тогда, чтобы поехать за границу, надо было иметь хорошие связи и с психиатрами, и так далее и тому под обное. Например, какой-нибудь дипкурьер напился и у него возник психоз, и его никуда больше не пускают, он пробивается к Снежневскому, тот ему подписывает, и все нормально.

обное. Например, какой-нибудь дипкурьер напился и у него возник психоз, и его никуда больше не пускают, он пробивается к Снежневскому, тот ему подписывает, и все нормально.

П.М.: Это преобладало, да?

А.С.: Это он делал, причем он брал ответственность на себя, он этого не боялся.

П.М.: То есть все-таки это доминировало?

А.С.: Да почти ничего такого не боялся, что связано с больными, я имею в виду.

П.М.: То есть для него это было все-таки самое такое главное…

А.С.: Нет, самым главным для него была наука и, проще говоря, шизофрения.

П.М.: Сейчас мы до этого дойдем.

А.С.: Но отношение с больными для него было очень важно.

П.М.: Такой вопрос, я это от Виктора Михайловича слышал: на беседе с Ильиным, который стрелял якобы в космонавтов, на самом деле в Брежнева, удивило, что он очень жестко говорил с ним, это была тоже такая поза для авторитета, для властей?

А.С.: Я понимаю, я был вне этих дел, ну вот одно могу сказать точно: он любил больных, но не любил параноиков.

П.М.: Параноиков не любил? Ага, вот это интересно.

А.С.: Среди его больных, которые к нему ходили, параноиков практически не было. Я для себя это отметил.

П.М.: Ну вот это мне тоже снимает некоторые вопросы прошлых лет. Может быть (частный, конечно, вопрос), я вот о чем хотел Вас спросить: Вы последователь учения Андрея Владимировича Снежневского, и вот сейчас почти 25 лет прошло, даже больше, чтобы оценить его значение, роль его в мировой психиатрии, что Вы бы главное выделили?

А.С.: Это выглядит таким образом, что, во-первых, он был ученый своего времени, своей эпохи, поэтому оценивать сейчас вот, что он тогда сделал, – это не совсем правильно, тогда это было совершенно передовое направление. Он изучал закономерности течения шизофрении, а поскольку он шизофрению понимал очень широко, то фактически это были закономерности течения почти всех эндогенных заболеваний. Это было совершенно оригинальное и серьезное направление, причем он задействовал эпидемиологию. Сейчас все немножко повернулось по-другому, вялотекущую шизофрению превратили в шизотипическое расстройство и т.д. Я думаю, это не конец его учения, потому что через некоторое время все вернется в свою колею, но это не будет простым повторением, а получит некое новое направление.

П.М.: Нельзя топтаться на одном месте, я понимаю.

А.С.: По этому поводу я должен сказать: есть такая Карен Хорни, если Вы слышали.

П.М.: Да.

А.С.: Она отошла от Фрейда и после этого уехала из Австрии в Чикаго. Она пишет в своей книге, что настоящий ученик и последователь не тот, который повторяет своего учителя, а который на этой основе идет дальше. Поэтому я думаю, что его учение будет, но оно будет выглядеть по-другому, но сам метод – он же остался.

П.М.: Я здесь разделяю с Вами мнение. Хорошо, тогда чуть-чуть вернемся назад. Вопрос: я знаю, что он очень был близок с другими психиатрами – С.В.Курашовым, О.В.Кербиковым…

А.С.: …С.Г.Жислиным.

П.М.: С Курашовым они жили в одном доме, они решали практически все проблемы медицины, когда Курашов был министром.

А.С.: Медицины не знаю, но психиатрии…

П.М.: Психиатрии, да.

А.С.: В психиатрии очень многие, по-моему.

П.М.: Вот я тогда еще хочу Вас спросить: Вы действительно с ним четверть жизни проработали, можно ли говорить о какой-то эволюции научных взглядов Андрея Владимировича, предположим, в науке, может быть, даже в политике, потому что я знаю, что в конце своей жизни он сожалел о том, что произошло на этой Павловской сессии и так далее… Насколько это было искренне?

А.С.: Насчет этого я Вам должен сказать – у нас с ним отношения были таковы, что мы не могли с ним обсуждать Павловскую сессию.

П.М.: Ну, скажем, научные отношения, политику тогда оставляем.

А.С.: Один раз мы с ним разговаривали о Гуревиче и о Шмарьяне, и то, что он себя в чем-то винил, я не почувствовал, ну а то, что он о них говорил с пониманием, это было.

П.М.: Я понял, ну вот некоторые такие его внешние проявления иногда удивляли. Скажем, известно его знаменитое появление в Академии медицинских наук после проведения экспертизы Ильина, когда он пришел на президиум со значком на лацкане «50 лет особым отделам КГБ», и, конечно, народ был крайне удивлен по меньшей мере… Это для него было характерно?

А.С. (удивленно): Абсолютно нет, я его вообще никогда ни разу не видел с орденами.

П.М.: Просто случайность?

А.С.: Я думаю, что это он просто забыл снять его (смеется).

П.М.: То есть это не был его жест такой, чтобы шокировать общественность?

А.С.: Нет.П.М.: Ну ладно, мне просто любопытно Ваше мнение на эту тему.

А.С.: Он вообще не стремился к таким эффектам… Вот прочесть лекцию, вот там – да, или он мог сказать про одну психиатрессу, чтобы ее имя в его кабинете больше не произносить, это – да, он вообще своей одеждой не очень интересовался.

П.М.: Это да, я помню.

А.С.: Этого вообще не было при всей его артистичности, он этим не занимался.

П.М.: Анатолий Болеславович, как Вы считаете (Вы с ним очень тесно общались, разговаривали все-таки на многие темы), считаете ли Вы, что он был, скажем так, образованным человеком в широком понимании этого слова?

А.С.: Безусловно.

А.C.: Языки он знал пассивно, это было свойство его души, у него был психастенический радикал, если кто-то думает, что его не было, тот глубоко заблуждается, и поэтому начать говорить ему было трудно, но он немецкий знал, он мог посмотреть книжки на французском языке, он хорошо знал литературу.

П.М.: А что больше всего любил?

А.C.: Чехова, Хемингуэя, портрет Хемингуэя у него висел.

П.М.: Да, я помню.

А.С.: Он знал литературу, причем не для фишки, а для себя, для души, это все у него было.

П.М.: Вы не помните, были ли у него какие-нибудь пристрастия к живописи или музыке?

А.С.: Ну, насчет музыки от него я точно никогда не слышал; что касается живописи, я, когда у него бывал, у него было несколько хороших картин, но не более того. Он с увлечением мне рассказывал, что там изображено и какие характеры там, это он понимал, но насчет музыки ничего сказать не могу, ни разу не слышал.

П.М.: Хорошо, такой вопрос сложный потому, что Вы очень хорошо дали штрихи его характера. А вот политика, ведь он был человек своего времени, он каких политических взглядов внутри придерживался, кроме вот этой официальной доктрины, которую все хорошо знают?

А.С.: Понимаете, в этом вся сложность натуры, опять же, я с ним в подробностях это никогда не обсуждал, мы не находились с ним в таких отношениях, чтобы он со мной хотел это обсуждать, может быть, это было из-за разницы в возрасте. В общем, он меня держал на приличной дистанции всегда, но вот это всех устраивало на самом деле. Как я понимаю, он же был главным консультантом в 4-м Кремлевском управлении, он был вовлечен в такие дела, хотя то, что ему приписывали, что он здоровых признавал больными, – этого не было, это чистая клевета, но не в этом дело, он вполне высказывал левые взгляды.

В общем, он меня держал на приличной дистанции всегда, но вот это всех устраивало на самом деле. Как я понимаю, он же был главным консультантом в 4-м Кремлевском управлении, он был вовлечен в такие дела, хотя то, что ему приписывали, что он здоровых признавал больными, – этого не было, это чистая клевета, но не в этом дело, он вполне высказывал левые взгляды.

П.М.: Оппозиционные?

А.С.: Я бы не сказал «оппозиционные», но как бы это сказать…

П.М.: Сталина он не любил – это правда?

А.C.: Сталина он не любил, он этого не скрывал.

П.М.: Он читал диссидентскую литературу?

А.С.: Читал – да, но не увлекался, и этим все ограничивалось.

П.М.: Известные лимиты такие, интересно.

А.С.: Я бы сказал так, что это не составляло содержание его жизни, весь этот политический невроз, у него была другая сверхценность, другая доминанта, и все свои связи он направлял именно на это, чтобы получить ставки, чтобы получить нужного сотрудника.

П.М.: Вопрос может быть связан непосредственно с политикой, в те достаточно суровые годы в плане национальной политики нашей родной коммунистической партии у него два заместителя были армянами, а все руководители отделов были либо евреями, либо греками, либо немцами или еще кем-то?

А.С.: Ну, не все.

П.М.: Ну, почти все.

А.C.: Шахматова, Елгазина, Жариков, Поляков, Монахов…

П.М.: То есть он не придавал этому значения?

А.С.: Нет, он придавал значение, как я это понимаю, естественно, он со мной это не обсуждал, но то, что придавал, это точно. Но ему нужна была наука, и если кто-то мог ее делать, он того брал.

П.М.: Ему нужны были умные люди, которые дают научную продукцию.

А.С.: Да, именно это доминировало.

П.М.: То есть он дитя все-таки такой партийной структуры, системы, при том что имел свободу к определенной маневренности и добивался этого?

А.С.: Да, действительно, он имел эту маневренность, уж мне грех в этом отношении жаловаться, конечно.

П.М.: Анатолий Болеславович, вот красной нитью сквозь весь Ваш рассказ о Снежневском проходит основная мысль, на которую нельзя не обратить внимание, что у него была одна любовь – это наука, которой он подчинял все, это была действительно для него и сверхценность в хорошем смысле этого слова, и всю свою деятельность он положил на это.

А.С.: Безусловно.

П.М.: И вот это достаточно редкое качество такого настоящего руководителя, и можно ли ему там за это, скажем, какие-то, может, не совсем правильные поступки простить и забыть?

А.С.: А я к этому так и отношусь, надо Вам сказать. Как бы это проще сказать: ему в вину ставят вот эту всю сессию…

П.М.: Павловскую.

А.С.: Но объективно он обеспечил прогресс науки.

П.М.: Этим самым…

А.С.: Ну так и есть, все-таки это не просто, что он тех скидывал и сел на их место, не в этом дело, а он обеспечил себе свое направление, которое доминировало следующие 50 лет.

П.М.: Но это ведь не Лысенко?

А.С.: Нет, Лысенко всех уничтожал.

П.М.: Ну вот я об этом, чтобы было ясно всем.

А.С.: Но это было, и этого не выкинуть, конечно, он вообще обладал большим административным ресурсом. Когда мы переехали на территорию больницы им. Кащенко (ныне им. Алексеева), когда он стал директором этого академического института, ведь он же сменил почти весь состав.

П.М.: Института?

А.С.: Да, весь состав он сменил, это не шуточки, ну как на это посмотреть, целый ряд завотделами ушли, одних он, кого мог, повысил, одного он отправил в Питер, другого на кафедру, кого не мог – выгнал, кто был помоложе, он тех отправил на цикл обучаться заново, при этом у него была армия как у Ивана Грозного…

П.М. (улыбаясь): …«опричников»?

А.С.: Да, вроде меня мальчиков, которые свято верили во все, что он делал.

П.М.: Вот это очень важный момент. Я хочу спросить об атмосфере, он был не просто диктатор, который там только подавлял и заставлял, он был таким вождем, который вел за собой людей, которые в это свято верили?

А.С.: У него была куча, можете называть их «вялыми фанатиками» вроде меня.

П.М. (смеется): Ну, Вы не похожи на вялого фанатика…

А.С.: Тем не менее для меня, на определенном отрезке жизни…

П.М.: …кумир?

А.С.: И кумир, мозги мои работали только в этом направлении, и не я один был такой.

П.М.: Скажите, еще такой один вопрос, считайте личный: возвращаясь в эту эпоху, в которой Вы проработали вместе с ним, Вы не жалеете ни о чем, Вам это приятно вспомнить?

А.С.: Нет, я ни о чем не жалею, у меня был какой-то момент жизни, когда я работал в Яковенко, там материально хорошо у меня складывалось все, и вот в этот момент надо было решать – уходить ли на мизерную ставку старшего лаборанта. Вот тогда я решился, и я доволен, что я это сделал, потому что это был шаг в совершенно правильном направлении, я ни о чем не жалею, это естественно, но это была тяжелая жизнь, это я Вам должен сказать точно.

П.М.: Без этой тяжелой жизни Вы бы сейчас стали тем, кем стали?

А.С.: Я думаю, что она была тяжелая не только в этом.

П.М.: В моральном плане…

А.С.: Она была тяжелая в интерперсональных отношениях. Понимаю, что я стал тем, кем стал, только потому, что я 20 лет с ним сидел и работал «магнитофоном» и кое-чему научился, ведь он был очень крупный клиницист, но не он один, там вся кафедра была такая.

П.М.: Сильный очень коллектив…

А.С.: …и Виктор Михайлович Морозов, и Р.А.Наджаров, и Г.А.Ротштейн, и Р.Е.Люстерник, так что было у кого поучиться, но непосредственно видеть, как он работает, как он угадывает все это, это конечно мне помогло, иначе откуда все берется, психиатрию нельзя выдумать из головы и из учебников.

П.М.: Это хорошее название для интервью – «психиатрию нельзя выдумать из головы или из учебников».

А.C.: Нет, нельзя.

П.М.: Мне было очень важно это понять, мне это важно донести до молодого поколения, потому что они очень многое не понимают, не знают.

А.С.: Как говорил Cнежневский, «это слезы, кровь и пот», но что тут надо сказать, при этом он сам вкалывал.

П.М.: Не меньше других.

А.С.: Вот в чем весь вопрос, это не то, что «ты давай работай, а я поехал отдыхать», такого не было. Еще один момент, о котором я хочу сказать, он все-таки был ориентирован на западную психиатрию.

П.М.: Все-таки?

А.С.: Конечно, на немецкую, естественно, он смотрел все журналы, все новые, которые приходили, он их все просматривал и даже указывал, кому что нужно читать, он был в курсе всего, что происходило, во всяком случае старался быть. И второе: он очень много работал над своим журналом.

П.М.: Вы знаете, я в этой связи хочу рассказать одну историю, которую сам знал и которая произвела на меня большое впечатление. В свое время, когда он опубликовал под своим началом первый двухтомник Руководства, там была глава об истории психиатрии, и Виктор Михайлович, уже тогда будучи на пенсии, написал совершенно разгромную рецензию на эту главу потому, что многое там было перепутано. Диана Дмитриевна Орловская, как редактор, взяла эту статью и сказала: «Там настолько ужасающее обвинение в плане компетенции Вашей, что это публиковать просто нельзя», и я был совершенно поражен, когда Снежневский сказал, что «обязательно надо печатать». То есть он не боялся критики абсолютно?

А.С.: Абсолютно.

П.М.: И понимал, если она оправданна, и он был готов признать ошибки.

А.С.: Совершенно точно, я Вам еще другой пример приведу: была какая-то конференция профессоров по поводу диагностики, там Случевский был и еще кто-то.

И профессор Случевский ему говорит: «Вы ликвидировали парафрению, Вы ликвидировали паранойю и т.д.», – он прислушался.

П.М.: То есть вот так вот, несмотря на то, что оппонент принадлежал к ленинградской школе?

А.С.: Да, все равно прислушался.

П.М.: То есть в науке он был терпим к оппонентам?

А.С.: Нет.

П.М.: Тогда как?

А.C.: Это очень сложный вопрос, во-первых, кого считать оппонентами… Оппонентом у него был профессор Чистович, а больше их не было…

П.М.: А внутри своего коллектива он прислушивался?

А.С.: Внутри коллектива это была очень сложная история, потому что несогласный должен был уходить.

П.М.: Ну да, т.е. все-таки диктатура существовала?

А.С.: Конечно, и я считаю, что для школы это необходимо.

П.М.: Чистота рядов?

А.С.: Если существует эта школа, то да, другое дело – научно-исследовательские институты, где один думает одно, другой как-то по-другому, так тоже может быть, а директор выполняет роль менеджера, это одно. А здесь совсем другое дело – школа.

П.М.: Анатолий Болеславович, что бы Вы хотели от себя добавить в качестве послесловия о Снежневском? То, что я не спросил, наверняка еще что-то есть…

А.С.: Я должен Вам сказать так по этому поводу: я мог бы многое сказать, но все эти мысли «многое сказать» пришли потом, уже когда я много лет проработал без него и шел своим путем, когда я работал с ним, у меня не было никаких…

П.М.: …никаких своих мыслей, подавлял Вас, да?

А.С.: Мыслей критического направления не было, я был целиком поглощен и личностью, и учением.

П.М.: Что, наверное, естест-венно.

А.С.: Ну, сейчас естественно, с течением времени несколько все смотрится по-другому, но тем не менее я считаю, что мне крупно повезло. У меня был длительный период отсутствия карьерного роста, я много лет сидел старшим научным сотрудником, будучи доктором наук, и мне предлагали разные варианты, но для меня это было абсолютно не обсуждаемо.

П.М.: Такая преданность, конечно, говорит о многом. Интересно очень, и мне приятно, что много из того, что Вы рассказали, хотя я работал и много меньше под руководством А.В.Снежневского и много дальше от него, чем Вы, но ощущения очень схожие. Вот это мне очень импонирует, вот эти воспоминания о нем, которые идут от самых разных его учеников, это говорит о том, что его имя было какое-то время не совсем правильно интерпретируемо…

А.С.: Это вот все выдумки в моем представлении.

П.М.: И у меня никаких нет сомнений по этому поводу.

А.С.: Чтобы он поставил диагноз здоровому человеку – это полностью исключено.

П.М.: Ну для этого надо его знать как ученого. Мне очень приятно, что Вы создали истинный образ человека, абсолютно преданного науке, который не подвержен ничему, вот это самое главное. Спасибо Вам большое, извините, что Вас долго мучил.

из головы и из учебников

Интервью с академиком Анатолием Болеславовичем Смулевичем

К 110-летию А.В.Снежневского

А.Б.Смулевич: Перед началом интервью я хотел бы отметить две вещи: во-первых, я бы не хотел говорить о А.В.Снежневском в бытовом плане, потому что я считаю, что о великих людях бытовые подробности не имеют большого значения; второй аспект – я бы не хотел говорить о его отношении ко мне. Объясню: во-первых, потому что на самом деле я этого не знаю до сих пор, единственное, о чем я могу догадаться, это то, что он меня терпел и я ему был полезен, поскольку 20 лет мы проработали вместе каждый день и, очевидно, какая-то нужда во мне была. Вот это такие предварительные соображения.

П.В.Морозов: Я с Вами согласен, я недавно на лекции цитировал Пушкина, который писал Вяземскому по поводу публикаций дневников Байрона; он говорил, что этого совершенно не надо было делать, бытовые подробности интересуют только обывателей. Анатолий Болеславович, мне интересно, когда Вы впервые увидели Андрея Владимировича Снежневского и какие были Ваши первые впечатления?

А.С.: Это было так. Когда я окончил институт (это было в 1955 г.), я очень хотел к нему попасть, я был ориентирован в психиатрических делах, моя мать была психиатром, но не получилось сразу по целому ряду обстоятельств, и я уехал в больницу имени Яковенко под Москвой. Там я проработал 2 или 2,5 года, и когда у меня возникла возможность опять попробовать попасть к Снежневскому, я уже не помню, кто договаривался, я приехал на территорию больницы имени Ганнушкина.

Я помню, что мы с ним разговаривали во дворе, я ему сказал, что я хочу заниматься наукой, а он сказал мне, что не мешало бы подучиться прежде, и дал мне свой домашний телефон – «можете мне позвонить», это был такой жест доброй воли, и надо признаться, что я решил позвонить ему домой только через 20 лет.

П.М.: Впечатления у Вас были положительные?

А.C.: Безусловно, они не могли быть неположительными, потому что я к нему стремился попасть, это была одна единственная страсть. Я еще добавлю к этому: мое стремление к нему попасть поддерживали не только психиатры, которые, ну, скажем, были нейтральны, но даже те, кто находились к нему в оппозиции по целому ряду вопросов, они мне тоже советовали идти учиться к нему.

П.М.: То есть «побей, но выучи», так сказать. Это не обывательская деталь, но все говорят, что Андрей Владимирович в юности стремился быть артистом и даже занимался в театральном кружке, у него была к этому склонность, но это ведь не проявлялось очень отчетливо, что он играл?

А.С.: Петр Викторович, для понимающего человека это проявлялось очень отчетливо, во-первых, вот вам пример, как он читал лекции: у неопытного человека или курсанта создавалось впечатление, что все это он только что придумал, во всяком случае, что это только что у него в голове появилось. Это была замечательная история, меня впечатлило, потом я понял эту игру. Вот он читает симптоматические психозы при брюшном тифе, еще при чем-то, потом говорит курсантам: пожалуйста, спрашивайте меня про любую болезнь, и я расскажу психические проявления. Но для этого нужно было знать экзогенные типы реакций, чтобы понять, что там все одно и то же, никто же не знал, а это так впечатляло; потом он брался рукой за голову… Это одно, но тут много чего другого можно добавить в смысле театральном. Он очень любил театр, он разбирался в этом. Я помню, когда Американский драматический театр приехал впервые в Россию и мы ему достали билет, он был совершенно счастлив и был в восторге. Так что это у него все было.

П.М.: Я помню, как в 1955 г., где-то в декабре месяце, приезжал английский театр и привозил «Гамлета» с Полом Скофилдом в главной роли. И он тоже ходил туда, как и к Высоцкому на Таганку. Но вернемся к основной профессии. Вы с ним провели ведь огромное количество времени, лет…

А.С.: Ну, считайте одну четверть своей жизни, если не больше.

П.М.: На амбулаторном приеме ведь это практически наедине, он приходил, насколько я помню, раньше 8 часов утра, и вы садились и смотрели многих, многих больных. Ну ведь это должно, во-первых, очень сильно сближать, и вы научились понимать, так сказать, друг друга, ведь так?

А.С.: Ну в общем да.

П.М.: …И многому научились.

А.С.: Я-то работал, так сказать, магнитофоном.

П.М. (смеется): Получился качественный магнитофон, судя по всему, Вы все-таки академик. Но я вот хочу спросить: что наиболее запомнилось в его отношениях с больными, как он их разбирал, что на Вас производило наибольшее впечатление, может быть, какие-то вещи очень запомнились, все-таки что его отличало?

А.С.: Ну, во-первых, он не разбирал со мной больных на амбулаторном приеме, потому что за утро, за час с лишним он принимал около 20 больных. Во всяком случае за утро могло проскочить около 20 больных, были повторные или те, которых он уже где-то видел. Было много больных, и о разборе речи не было.

Это была работа, а не учебный процесс, но у него было удивительное свойство, у Андрея Владимировича: во-первых, он принимал больных без разбора, другое дело, что появлялись больные откуда-то с верхов и так далее, ну в принципе к нему мог подойти любой, и он лечил абсолютно безвозмездно, как я это видел. Больше того, ведь у нас же были лекарства для испытания, он всем давал, причем это могли быть диссиденты разные, которые лишились работы, он даже мог похлопотать за них по этому поводу, были люди, которые приезжали к нему и у которых когда-то он проводил экспертизу в институте Сербского. Вот я помню этого больного, у которого он установил (что потом подтвердилось) диагноз «шизофрения и галлюциноз», его экскульпировали, и тот к нему приезжал после этого много раз. Так что у него были больные, которые ходили к нему много раз, и я так понимаю, что это было абсолютно безвозмездно, бескорыстно, и он целиком этому отдавался, он делал для них все что мог. Еще насчет амбулаторного приема: о

н, конечно (теперь я понимаю с высоты лет, что это не чудо, но все-таки): он угадывал просто от дверной ручки состояние больного. Был такой эпизод, что пришел больной и у него была выписка на руках, но он попросил не читать ее, потому что ему было проще поговорить с больным.

н, конечно (теперь я понимаю с высоты лет, что это не чудо, но все-таки): он угадывал просто от дверной ручки состояние больного. Был такой эпизод, что пришел больной и у него была выписка на руках, но он попросил не читать ее, потому что ему было проще поговорить с больным.

П.М.: То есть такой высочайший клинический уровень. Ну вот, все-таки 20 лет бок о бок, как бы там ни было. Вы можете, если это возможно, конечно, сказать, что это был за человек, скажем так, по характеру, по пристрастиям, по особенностям каким-то личности?

А.С.: Это вопрос, на который я бы не взялся отвечать.

П.М.: Даже сейчас?

А.С.: Я об этом много думал: это был очень сложный человек, если говорить словами Кречмера – есть глубина, а есть поверхность, насчет глубины угадать это было очень сложно, и вообще с ним разговаривать было всегда сложно, потому что не поймешь, насколько он…

П.М.: …искренен?

А.С.: Даже не в этом дело, ему было важно, насколько ты адекватно говоришь или неадекватно. Но иногда с ним в промежутки между больными и по дороге можно было обсуждать абсолютно сложные психопатологические вопросы. Вы знаете, есть немного психиатров, с которыми можно обсуждать психопатологию, вот с ним это было совершенное удовольствие.

П.М.: Анатолий Болеславович, вопрос, который меня лично волнует, потому что я работал какое-то время с Вами и видел, как он обсуждал вопросы почти экспертного характера. Скажем, я помню, как он говорил о так называемой двойной бухгалтерии, что, дескать, мы понимаем, что это больной шизофренией, но вот даже ради его реабилитации ему нельзя ставить МДП или ремиссию, или интермиссию, чтобы он мог поехать в какую-нибудь Венгрию на 2 недели. Меня это покоробило тогда. Все-таки что в нем преобладало: жесткость непреодолимая по отношению к больным или, как Вы сказали, он был гуманен, старался реабилитировать пациентов и диссидентов среди них?

А.С.: С больными он был абсолютно гуманен, причем более того, если он замечал, что другой врач был не гуманен, это был бы крупный скандал и тот мог лишиться места.

П.М.: Даже так?

А.С.: Безусловно, так что какое-то небрежное отношение к больным у него вызывало резко негативную реакцию. Что касается двойной бухгалтерии, то могу сказать так, что Снежневский был истина в последней инстанции. Ведь тогда, чтобы поехать за границу, надо было иметь хорошие связи и с психиатрами, и так далее и тому под

обное. Например, какой-нибудь дипкурьер напился и у него возник психоз, и его никуда больше не пускают, он пробивается к Снежневскому, тот ему подписывает, и все нормально.

обное. Например, какой-нибудь дипкурьер напился и у него возник психоз, и его никуда больше не пускают, он пробивается к Снежневскому, тот ему подписывает, и все нормально.

П.М.: Это преобладало, да?

А.С.: Это он делал, причем он брал ответственность на себя, он этого не боялся.

П.М.: То есть все-таки это доминировало?

А.С.: Да почти ничего такого не боялся, что связано с больными, я имею в виду.

П.М.: То есть для него это было все-таки самое такое главное…

А.С.: Нет, самым главным для него была наука и, проще говоря, шизофрения.

П.М.: Сейчас мы до этого дойдем.

А.С.: Но отношение с больными для него было очень важно.

П.М.: Такой вопрос, я это от Виктора Михайловича слышал: на беседе с Ильиным, который стрелял якобы в космонавтов, на самом деле в Брежнева, удивило, что он очень жестко говорил с ним, это была тоже такая поза для авторитета, для властей?

А.С.: Я понимаю, я был вне этих дел, ну вот одно могу сказать точно: он любил больных, но не любил параноиков.

П.М.: Параноиков не любил? Ага, вот это интересно.

А.С.: Среди его больных, которые к нему ходили, параноиков практически не было. Я для себя это отметил.

П.М.: Ну вот это мне тоже снимает некоторые вопросы прошлых лет. Может быть (частный, конечно, вопрос), я вот о чем хотел Вас спросить: Вы последователь учения Андрея Владимировича Снежневского, и вот сейчас почти 25 лет прошло, даже больше, чтобы оценить его значение, роль его в мировой психиатрии, что Вы бы главное выделили?

А.С.: Это выглядит таким образом, что, во-первых, он был ученый своего времени, своей эпохи, поэтому оценивать сейчас вот, что он тогда сделал, – это не совсем правильно, тогда это было совершенно передовое направление. Он изучал закономерности течения шизофрении, а поскольку он шизофрению понимал очень широко, то фактически это были закономерности течения почти всех эндогенных заболеваний. Это было совершенно оригинальное и серьезное направление, причем он задействовал эпидемиологию. Сейчас все немножко повернулось по-другому, вялотекущую шизофрению превратили в шизотипическое расстройство и т.д. Я думаю, это не конец его учения, потому что через некоторое время все вернется в свою колею, но это не будет простым повторением, а получит некое новое направление.

П.М.: Нельзя топтаться на одном месте, я понимаю.

А.С.: По этому поводу я должен сказать: есть такая Карен Хорни, если Вы слышали.

П.М.: Да.

А.С.: Она отошла от Фрейда и после этого уехала из Австрии в Чикаго. Она пишет в своей книге, что настоящий ученик и последователь не тот, который повторяет своего учителя, а который на этой основе идет дальше. Поэтому я думаю, что его учение будет, но оно будет выглядеть по-другому, но сам метод – он же остался.

П.М.: Я здесь разделяю с Вами мнение. Хорошо, тогда чуть-чуть вернемся назад. Вопрос: я знаю, что он очень был близок с другими психиатрами – С.В.Курашовым, О.В.Кербиковым…

А.С.: …С.Г.Жислиным.

П.М.: С Курашовым они жили в одном доме, они решали практически все проблемы медицины, когда Курашов был министром.

А.С.: Медицины не знаю, но психиатрии…

П.М.: Психиатрии, да.

А.С.: В психиатрии очень многие, по-моему.

П.М.: Вот я тогда еще хочу Вас спросить: Вы действительно с ним четверть жизни проработали, можно ли говорить о какой-то эволюции научных взглядов Андрея Владимировича, предположим, в науке, может быть, даже в политике, потому что я знаю, что в конце своей жизни он сожалел о том, что произошло на этой Павловской сессии и так далее… Насколько это было искренне?

А.С.: Насчет этого я Вам должен сказать – у нас с ним отношения были таковы, что мы не могли с ним обсуждать Павловскую сессию.

П.М.: Ну, скажем, научные отношения, политику тогда оставляем.

А.С.: Один раз мы с ним разговаривали о Гуревиче и о Шмарьяне, и то, что он себя в чем-то винил, я не почувствовал, ну а то, что он о них говорил с пониманием, это было.

П.М.: Я понял, ну вот некоторые такие его внешние проявления иногда удивляли. Скажем, известно его знаменитое появление в Академии медицинских наук после проведения экспертизы Ильина, когда он пришел на президиум со значком на лацкане «50 лет особым отделам КГБ», и, конечно, народ был крайне удивлен по меньшей мере… Это для него было характерно?

А.С. (удивленно): Абсолютно нет, я его вообще никогда ни разу не видел с орденами.

П.М.: Просто случайность?

А.С.: Я думаю, что это он просто забыл снять его (смеется).

П.М.: То есть это не был его жест такой, чтобы шокировать общественность?

А.С.: Нет.П.М.: Ну ладно, мне просто любопытно Ваше мнение на эту тему.

А.С.: Он вообще не стремился к таким эффектам… Вот прочесть лекцию, вот там – да, или он мог сказать про одну психиатрессу, чтобы ее имя в его кабинете больше не произносить, это – да, он вообще своей одеждой не очень интересовался.

П.М.: Это да, я помню.

А.С.: Этого вообще не было при всей его артистичности, он этим не занимался.

П.М.: Анатолий Болеславович, как Вы считаете (Вы с ним очень тесно общались, разговаривали все-таки на многие темы), считаете ли Вы, что он был, скажем так, образованным человеком в широком понимании этого слова?

А.С.: Безусловно.

А.C.: Языки он знал пассивно, это было свойство его души, у него был психастенический радикал, если кто-то думает, что его не было, тот глубоко заблуждается, и поэтому начать говорить ему было трудно, но он немецкий знал, он мог посмотреть книжки на французском языке, он хорошо знал литературу.

П.М.: А что больше всего любил?

А.C.: Чехова, Хемингуэя, портрет Хемингуэя у него висел.

П.М.: Да, я помню.

А.С.: Он знал литературу, причем не для фишки, а для себя, для души, это все у него было.

П.М.: Вы не помните, были ли у него какие-нибудь пристрастия к живописи или музыке?

А.С.: Ну, насчет музыки от него я точно никогда не слышал; что касается живописи, я, когда у него бывал, у него было несколько хороших картин, но не более того. Он с увлечением мне рассказывал, что там изображено и какие характеры там, это он понимал, но насчет музыки ничего сказать не могу, ни разу не слышал.

П.М.: Хорошо, такой вопрос сложный потому, что Вы очень хорошо дали штрихи его характера. А вот политика, ведь он был человек своего времени, он каких политических взглядов внутри придерживался, кроме вот этой официальной доктрины, которую все хорошо знают?

А.С.: Понимаете, в этом вся сложность натуры, опять же, я с ним в подробностях это никогда не обсуждал, мы не находились с ним в таких отношениях, чтобы он со мной хотел это обсуждать, может быть, это было из-за разницы в возрасте.

В общем, он меня держал на приличной дистанции всегда, но вот это всех устраивало на самом деле. Как я понимаю, он же был главным консультантом в 4-м Кремлевском управлении, он был вовлечен в такие дела, хотя то, что ему приписывали, что он здоровых признавал больными, – этого не было, это чистая клевета, но не в этом дело, он вполне высказывал левые взгляды.

В общем, он меня держал на приличной дистанции всегда, но вот это всех устраивало на самом деле. Как я понимаю, он же был главным консультантом в 4-м Кремлевском управлении, он был вовлечен в такие дела, хотя то, что ему приписывали, что он здоровых признавал больными, – этого не было, это чистая клевета, но не в этом дело, он вполне высказывал левые взгляды.

П.М.: Оппозиционные?

А.С.: Я бы не сказал «оппозиционные», но как бы это сказать…

П.М.: Сталина он не любил – это правда?

А.C.: Сталина он не любил, он этого не скрывал.

П.М.: Он читал диссидентскую литературу?

А.С.: Читал – да, но не увлекался, и этим все ограничивалось.

П.М.: Известные лимиты такие, интересно.

А.С.: Я бы сказал так, что это не составляло содержание его жизни, весь этот политический невроз, у него была другая сверхценность, другая доминанта, и все свои связи он направлял именно на это, чтобы получить ставки, чтобы получить нужного сотрудника.

П.М.: Вопрос может быть связан непосредственно с политикой, в те достаточно суровые годы в плане национальной политики нашей родной коммунистической партии у него два заместителя были армянами, а все руководители отделов были либо евреями, либо греками, либо немцами или еще кем-то?

А.С.: Ну, не все.

П.М.: Ну, почти все.

А.C.: Шахматова, Елгазина, Жариков, Поляков, Монахов…

П.М.: То есть он не придавал этому значения?

А.С.: Нет, он придавал значение, как я это понимаю, естественно, он со мной это не обсуждал, но то, что придавал, это точно. Но ему нужна была наука, и если кто-то мог ее делать, он того брал.

П.М.: Ему нужны были умные люди, которые дают научную продукцию.

А.С.: Да, именно это доминировало.

П.М.: То есть он дитя все-таки такой партийной структуры, системы, при том что имел свободу к определенной маневренности и добивался этого?

А.С.: Да, действительно, он имел эту маневренность, уж мне грех в этом отношении жаловаться, конечно.

П.М.: Анатолий Болеславович, вот красной нитью сквозь весь Ваш рассказ о Снежневском проходит основная мысль, на которую нельзя не обратить внимание, что у него была одна любовь – это наука, которой он подчинял все, это была действительно для него и сверхценность в хорошем смысле этого слова, и всю свою деятельность он положил на это.

А.С.: Безусловно.

П.М.: И вот это достаточно редкое качество такого настоящего руководителя, и можно ли ему там за это, скажем, какие-то, может, не совсем правильные поступки простить и забыть?

А.С.: А я к этому так и отношусь, надо Вам сказать. Как бы это проще сказать: ему в вину ставят вот эту всю сессию…

П.М.: Павловскую.

А.С.: Но объективно он обеспечил прогресс науки.

П.М.: Этим самым…

А.С.: Ну так и есть, все-таки это не просто, что он тех скидывал и сел на их место, не в этом дело, а он обеспечил себе свое направление, которое доминировало следующие 50 лет.

П.М.: Но это ведь не Лысенко?

А.С.: Нет, Лысенко всех уничтожал.

П.М.: Ну вот я об этом, чтобы было ясно всем.

А.С.: Но это было, и этого не выкинуть, конечно, он вообще обладал большим административным ресурсом. Когда мы переехали на территорию больницы им. Кащенко (ныне им. Алексеева), когда он стал директором этого академического института, ведь он же сменил почти весь состав.

П.М.: Института?

А.С.: Да, весь состав он сменил, это не шуточки, ну как на это посмотреть, целый ряд завотделами ушли, одних он, кого мог, повысил, одного он отправил в Питер, другого на кафедру, кого не мог – выгнал, кто был помоложе, он тех отправил на цикл обучаться заново, при этом у него была армия как у Ивана Грозного…

П.М. (улыбаясь): …«опричников»?

А.С.: Да, вроде меня мальчиков, которые свято верили во все, что он делал.

П.М.: Вот это очень важный момент. Я хочу спросить об атмосфере, он был не просто диктатор, который там только подавлял и заставлял, он был таким вождем, который вел за собой людей, которые в это свято верили?

А.С.: У него была куча, можете называть их «вялыми фанатиками» вроде меня.

П.М. (смеется): Ну, Вы не похожи на вялого фанатика…

А.С.: Тем не менее для меня, на определенном отрезке жизни…

П.М.: …кумир?

А.С.: И кумир, мозги мои работали только в этом направлении, и не я один был такой.

П.М.: Скажите, еще такой один вопрос, считайте личный: возвращаясь в эту эпоху, в которой Вы проработали вместе с ним, Вы не жалеете ни о чем, Вам это приятно вспомнить?

А.С.: Нет, я ни о чем не жалею, у меня был какой-то момент жизни, когда я работал в Яковенко, там материально хорошо у меня складывалось все, и вот в этот момент надо было решать – уходить ли на мизерную ставку старшего лаборанта. Вот тогда я решился, и я доволен, что я это сделал, потому что это был шаг в совершенно правильном направлении, я ни о чем не жалею, это естественно, но это была тяжелая жизнь, это я Вам должен сказать точно.

П.М.: Без этой тяжелой жизни Вы бы сейчас стали тем, кем стали?

А.С.: Я думаю, что она была тяжелая не только в этом.

П.М.: В моральном плане…

А.С.: Она была тяжелая в интерперсональных отношениях. Понимаю, что я стал тем, кем стал, только потому, что я 20 лет с ним сидел и работал «магнитофоном» и кое-чему научился, ведь он был очень крупный клиницист, но не он один, там вся кафедра была такая.

П.М.: Сильный очень коллектив…

А.С.: …и Виктор Михайлович Морозов, и Р.А.Наджаров, и Г.А.Ротштейн, и Р.Е.Люстерник, так что было у кого поучиться, но непосредственно видеть, как он работает, как он угадывает все это, это конечно мне помогло, иначе откуда все берется, психиатрию нельзя выдумать из головы и из учебников.

П.М.: Это хорошее название для интервью – «психиатрию нельзя выдумать из головы или из учебников».

А.C.: Нет, нельзя.

П.М.: Мне было очень важно это понять, мне это важно донести до молодого поколения, потому что они очень многое не понимают, не знают.

А.С.: Как говорил Cнежневский, «это слезы, кровь и пот», но что тут надо сказать, при этом он сам вкалывал.

П.М.: Не меньше других.

А.С.: Вот в чем весь вопрос, это не то, что «ты давай работай, а я поехал отдыхать», такого не было. Еще один момент, о котором я хочу сказать, он все-таки был ориентирован на западную психиатрию.

П.М.: Все-таки?

А.С.: Конечно, на немецкую, естественно, он смотрел все журналы, все новые, которые приходили, он их все просматривал и даже указывал, кому что нужно читать, он был в курсе всего, что происходило, во всяком случае старался быть. И второе: он очень много работал над своим журналом.

П.М.: Вы знаете, я в этой связи хочу рассказать одну историю, которую сам знал и которая произвела на меня большое впечатление. В свое время, когда он опубликовал под своим началом первый двухтомник Руководства, там была глава об истории психиатрии, и Виктор Михайлович, уже тогда будучи на пенсии, написал совершенно разгромную рецензию на эту главу потому, что многое там было перепутано. Диана Дмитриевна Орловская, как редактор, взяла эту статью и сказала: «Там настолько ужасающее обвинение в плане компетенции Вашей, что это публиковать просто нельзя», и я был совершенно поражен, когда Снежневский сказал, что «обязательно надо печатать». То есть он не боялся критики абсолютно?

А.С.: Абсолютно.

П.М.: И понимал, если она оправданна, и он был готов признать ошибки.

А.С.: Совершенно точно, я Вам еще другой пример приведу: была какая-то конференция профессоров по поводу диагностики, там Случевский был и еще кто-то.

И профессор Случевский ему говорит: «Вы ликвидировали парафрению, Вы ликвидировали паранойю и т.д.», – он прислушался.

П.М.: То есть вот так вот, несмотря на то, что оппонент принадлежал к ленинградской школе?

А.С.: Да, все равно прислушался.

П.М.: То есть в науке он был терпим к оппонентам?

А.С.: Нет.

П.М.: Тогда как?

А.C.: Это очень сложный вопрос, во-первых, кого считать оппонентами… Оппонентом у него был профессор Чистович, а больше их не было…

П.М.: А внутри своего коллектива он прислушивался?

А.С.: Внутри коллектива это была очень сложная история, потому что несогласный должен был уходить.

П.М.: Ну да, т.е. все-таки диктатура существовала?

А.С.: Конечно, и я считаю, что для школы это необходимо.

П.М.: Чистота рядов?

А.С.: Если существует эта школа, то да, другое дело – научно-исследовательские институты, где один думает одно, другой как-то по-другому, так тоже может быть, а директор выполняет роль менеджера, это одно. А здесь совсем другое дело – школа.

П.М.: Анатолий Болеславович, что бы Вы хотели от себя добавить в качестве послесловия о Снежневском? То, что я не спросил, наверняка еще что-то есть…

А.С.: Я должен Вам сказать так по этому поводу: я мог бы многое сказать, но все эти мысли «многое сказать» пришли потом, уже когда я много лет проработал без него и шел своим путем, когда я работал с ним, у меня не было никаких…

П.М.: …никаких своих мыслей, подавлял Вас, да?

А.С.: Мыслей критического направления не было, я был целиком поглощен и личностью, и учением.

П.М.: Что, наверное, естест-венно.

А.С.: Ну, сейчас естественно, с течением времени несколько все смотрится по-другому, но тем не менее я считаю, что мне крупно повезло. У меня был длительный период отсутствия карьерного роста, я много лет сидел старшим научным сотрудником, будучи доктором наук, и мне предлагали разные варианты, но для меня это было абсолютно не обсуждаемо.

П.М.: Такая преданность, конечно, говорит о многом. Интересно очень, и мне приятно, что много из того, что Вы рассказали, хотя я работал и много меньше под руководством А.В.Снежневского и много дальше от него, чем Вы, но ощущения очень схожие. Вот это мне очень импонирует, вот эти воспоминания о нем, которые идут от самых разных его учеников, это говорит о том, что его имя было какое-то время не совсем правильно интерпретируемо…

А.С.: Это вот все выдумки в моем представлении.

П.М.: И у меня никаких нет сомнений по этому поводу.

А.С.: Чтобы он поставил диагноз здоровому человеку – это полностью исключено.

П.М.: Ну для этого надо его знать как ученого. Мне очень приятно, что Вы создали истинный образ человека, абсолютно преданного науке, который не подвержен ничему, вот это самое главное. Спасибо Вам большое, извините, что Вас долго мучил.