Клинический разбор в общей медицине №3 2024

1 Patrice Lumumba People’s Friendship University of Russia, Moscow, Russia;

2 Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russia;

3 City Clinical Hospital No. 7 named after M.N. Sadykov, Kazan, Russia

omekan@mail.ru

Abstract

Currently, crystallization and strengthening of some demographic paradoxes are observed. The progressive birth rate decrease and the population increase seemed to be mutually exclusive processes until today. Recurrent pelvic organ prolapse, that significantly decreases the patient’ quality of life regardless of the age, represents one of the unsolved problems of modern gynecology. Given this fact, the paper is aimed to discuss the relevance of this issue at present, as well as to describe the advanced verification algorithms of the structural defects associated with recurrent genital prolapse in order to predict progression of the disease at a very early stage.

Keywords: recurrent genital prolapse, risk factors, early diagnosis of genital prolapse recurrence.

For citation: Radzinsky V.E., Orazov M.R., Minnullina F.F., Dolgov E.D. Recurrent pelvic organ prolapse: from epidemiology and risk factors to modern options for early verification. Clinical review for general practice. 2024; 5 (3): 63–67. (In Russ.). DOI: 10.47407/kr2023.5.3.00375

В настоящее время в мире происходит своеобразный демографический «парадокс», когда мы наблюдаем динамическое ежегодное снижение рождаемости и аналогично противоположное увеличение численности населения планеты. Безусловно, это вызвано повышением продолжительности жизни, связанным с развитием современной медицины. Так, согласно имеющимся данным, еще в 2013 г. средняя продолжительность жизни составляла 70,2 года, то уже в 2017 г. она составила

72,7 года. При этом ожидаемая средняя продолжительность жизни в 2024 г. составляет 78 лет, а уже к 2050 г., по имеющимся прогнозам, она достигнет более чем

80 лет [1, 2]. «Симметрично» с повышением показателя продолжительности жизни растет и общая численность населения, которая еще в 2013 г. составляла 7,2 млрд, а к 2050 г. достигнет 9,6 млрд. Исходя из этого, важно резюмировать, что в мире происходит стремительное формирование новой «целевой» группы, крайне уязвимой в контексте развития возраст-ассоциированных расстройств и требующей особого внимания от современных клиницистов.

В свою очередь, для акушеров-гинекологов фокус пристального внимания падает не только на группу пациенток пожилого и старческого возраста. Важно отметить, что в современной гинекологии возраст как таковой не является лимитирующей детерминантой развития различных нозологий, поскольку ключевой точкой в хронологии жизни женщины для акушера-гинеколога является менопауза. При этом необходимо отметить, что второй «переходный возраст» (менопаузальный переход) в жизни женщины является особенным периодом, поскольку позволяет нам определить дальнейшую тактику ведения женщины и сделать необходимые выводы с целью предикции ряда расстройств еще «вчера». Но вместе с тем, несмотря на развитие современной медицины в целом и гинекологии в частности, остается ряд нерешенных проблем, которые практически невозможно предупредить и предугадать, требующих от клинициста безукоризненного внимания и подготовки. Одним из таких вопросов является пролапс органов малого таза, затрагивающий пациенток различных возрастных когорт, но превалирующий в группе женщин именно постменопаузального возраста. Однако очередной «проблемой в проблеме» являются рецидивы генитального пролапса после хирургического вмешательства. Данный вопрос на современном этапе, к сожалению, уже не является медицинской казуистикой и требует разработки универсальных алгоритмов верификации признаков возврата генитального пролапса de novo. Исходя из этого, целью данной статьи является освещение вопроса актуальности рецидивирующего пролапса тазовых органов (ПТО) на современном этапе, а также рассмотрение современных алгоритмов верификации ассоциированных с ПТО анатомических дефектов с целью предикции прогрессирования патологического процесса на самом раннем этапе.

Необходимо отметить, что суммарный пожизненный риск оперативного вмешательства по поводу ПТО составляет 12,6%, а к 80 годам повышается до 20%. Следует помнить о том, что ПТО является одним из наиболее «порочных» заболеваний современной гинекологии, поскольку оперативное вмешательство, направленное на анатомическую коррекцию миофасциальных дефектов, порождает условия для последующих операций, связанных с рецидивами ПТО [5, 6]. Согласно имеющимся данным, распространенность рецидивов ПТО после хирургического вмешательства может достигать 30% [9]. Однако, по данным метаанализа W. Shi и L. Guo (2023 г.), включавшего более 6,5 тыс. женщин, частота постоперационных рецидивов ПТО приближается к отметке в 37,7% [14]. При этом средний возраст пациенток с рецидивирующим ПТО составляет 64±12 лет, а наибольший риск рецидивирования заболевания отмечается в первые 2 года после проведенной операции, а затем постепенно сглаживается (через 3 и 4 года) и снова выходит на «плато». Кроме того, необходимо отметить, что ранее обнаруженные дефекты всех трех компартментов тазового дна создают наибольшие риски постоперационного рецидивирования в дальнейшем [10].

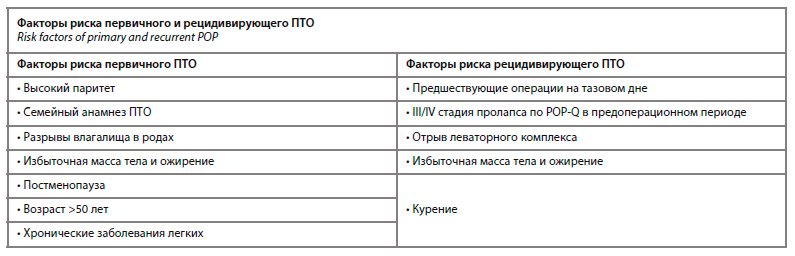

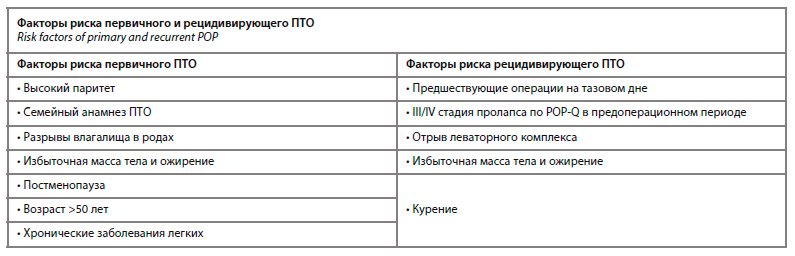

Однако одним из наиболее интересных вопросов в контексте рецидивирующего ПТО является изучение ключевых факторов риска возврата заболевания, которые во многом перекликаются с предрасполагающими факторами развития первичного пролапса (см. таблицу) [11–15].

В заключение необходимо отметить, что любые фенотипы ПТО независимо от того, является ли он первичным или повторным/рецидивирующим, способствуют выраженному снижению качества жизни пациенток.

В настоящее время доказано, что ПТО ассоциирован с развитием ряда проблем, включая [16]:

• физические нарушения;

• социальную дезадаптацию;

• психоэмоциональные девиации;

• профессиональную дезадаптацию;

• бытовые конфликты;

• сексуальную дисфункцию.

По данным исследования Z. Tefera и соавт. (2023 г.), включавшего 409 женщин с верифицированным ПТО, выявлено, что более чем у половины пациенток (57,5%) отмечалось полидоменное снижение качества жизни [17]. Аналогичные результаты продемонстрированы в исследовании R.A. Peinado Molina и соавт. (2023 г.), согласно которому у пациенток с различными фенотипами ПТО отмечается снижение качества жизни в целом и во всех его измерениях по данным ряда оценочных шкал [18]. При этом важно отметить, что на сегодняшний день отсутствуют доказательные данные показателей качества жизни у пациенток с рецидивирующим пролапсом органов малого таза. Но вместе с тем справедливо можно предположить, что возврат симптомов ПТО de novo способен экспоненциально потенцировать имеющиеся нарушения и еще больше снижать качества жизни пациенток.

Исходя из всего сказанного, необходимо резюмировать, что ПТО является чрезвычайно актуальной проблемой современной гинекологии, имеющей характер пандемии у пациенток старших возрастных групп. При этом имеющиеся на сегодняшний день (даже самые инновационные) хирургические методы коррекции не могут обеспечить «гарантии безвозвратности» патологического процесса, а, напротив, могут даже предрасполагать к рецидивированию ПТО. И в этой связи необходимо рассмотреть наиболее актуальные подходы к ранней верификации рецидивирующих миофасциальных дефектов тазового дна.

В настоящее время отсутствуют четко сформулированные и рекомендованные протоколы для ранней диагностики пациенток с верифицированным ПТО. Исходя из этого, необходимо отметить, что рецидивирующий генитальный пролапс подчиняется «законам» менеджмента первичного ПТО, но с небольшими оговорками. В этой связи мы представляем актуальную «сводку данных» о возможностях ранней верификации рецидивов ПТО после хирургического лечения.

В настоящее время отсутствуют четко сформулированные и рекомендованные протоколы для ранней диагностики пациенток с верифицированным ПТО. Исходя из этого, необходимо отметить, что рецидивирующий генитальный пролапс подчиняется «законам» менеджмента первичного ПТО, но с небольшими оговорками. В этой связи мы представляем актуальную «сводку данных» о возможностях ранней верификации рецидивов ПТО после хирургического лечения.

Ключевыми целями обследования пациенток с подозрением на рецидив генитального пролапса являются [19]:

• выявление ключевых факторов риска рецидива ПТО;

• выявление постоперационных осложнений, способных привести к возврату симптомов ПТО de novo;

• анатомическая диагностика миофасциального дефекта;

• определение степени тяжести рецидива ПТО.

Важно отметить, что сбор клинико-анамнестических данных является основополагающим аспектом первичной диагностики рецидива ПТО. В ходе общего осмотра и сбора анамнеза у пациентки необходимо обратить особое внимание на выявление выше отмеченных факторов риска рецидивирования генитального пролапса, включая курение, избыточную массу тела / ожирение, а также верифицированную III/IV стадию первичного пролапса по классификации POP-Q (The Pelvic Organ Prolapse Quantifications System) [14]. Кроме того, необходимо выявление женщин с врожденными дефектами соединительной ткани, включая синдром гипермобильности суставов, и грыжами в анамнезе с целью формирования групп риска рецидивирования ПТО [19].

Немаловажным этапом обследования пациенток с подозрением на рецидив ПТО является сбор данных о ранних постоперационных осложнениях, включая локальную болезненность в области вмешательства, что может свидетельствовать о дистопии и/или обнажении сетчатого имплантата или его инфицировании, что также с высокой долей вероятности послужит причиной рецидива ПТО в дальнейшем [19].

Следующей и вместе с тем наиболее важной ступенью является топическая диагностика миофасциального дефекта тазового дна. С этой целью необходимо использование непрямых визуализирующих технологий, включая трансперинеальную/трансвагинальную сонографию и магнитно-резонансную томографию (МРТ). При этом важно отметить, что направление мысли клинициста в контексте инструментальной верификации рецидивов ПТО должно быть разнонаправленным и подразумевать самые различные сценарии [19, 20].

1. Первичной точкой диагностического поиска является обнаружение специфических/анатомических постоперационных осложнений, включая дистопию сетчатого имплантата и его неудачную фиксацию.

2. Вторичной точкой инструментальной диагностики является поиск дефектов тазовой фасции, возникших de novo, или же не обнаруженных в ходе предшествующего предоперационного обследования.

3. Возможное сочетание отмеченных дефектов.

Необходимо упомянуть, что ультразвуковое исследование (УЗИ) является наиболее удобным и эффективным методом инструментального обследования пациенток с подозрением на рецидив ПТО. Сонографическая оценка имеющихся миофасциальных дефектов позволит не только эффективно их верифицировать, но и провести определение степени тяжести рецидива по шкале POP-Q. Кроме того, УЗИ позволяет провести топическую верификацию установленных сетчатых имплантатов [19].

УЗИ в сравнении с МРТ является более дорогим и продолжительным методом диагностики, что ограничивает его использование в качества скринингового метода обследования. Однако при наличии спорных результатов УЗИ и/или необходимости более углубленной оценки состояния мышц и фасций возможно проведение МРТ. При этом необходимо учитывать, что данный метод диагностики позволит с большей эффективностью выявить отрыв леваторного комплекса, но при этом не позволит провести топическую оценку имплантата [19, 21].

Также важно отметить, что исключительная важность инструментального обследования заключается в дифференцировании имеющихся миофасциальных дефектов. Так, например, апикальный пролапс часто сочетается с выпадением передней и/или задней стенки влагалища; энтероцеле может сочетаться с ректоцеле, а выпадение передней стенки влагалища у пациенток после предшествующей гистерэктомии может развиваться под «маской» цистоцеле. Исходя из этого, важно резюмировать, что стандартное перинеологическое исследование у пациенток с подозрением на рецидив ПТО весьма неактуально, поскольку не позволит провести качественную диагностику миофасциальных дефектов, а их недооценка, в свою очередь, приведет к дальнейшим повторным эпизодам рецидивов ПТО.

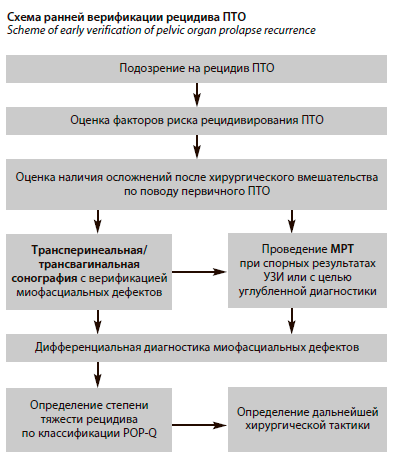

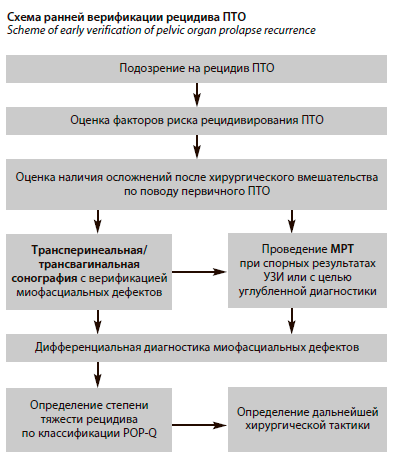

Таким образом, мы рассмотрели актуальный алгоритм ведения пациенток с подозрением на рецидив ПТО (см. рисунок). Важно отметить, что использование ступенчатого подхода позволит избежать диагностических дефектов и провести надежную верификацию всех (даже скрытых) миофасциальных дефектов.

При этом очередной «проблемой внутри проблемы» является высокая частота рецидивирования ПТО у пациенток после предшествующей хирургической коррекции, что диктует необходимость разработки универсальных алгоритмов ранней верификации рецидива и совершенствования хирургических подходов.

В настоящее время не существует универсального сформулированного подхода к профилактике рецидивов ПТО после хирургической коррекции. Разработка ступенчатого алгоритма ранней диагностики и комплексной терапии с высокой эффективностью улучшит исходы лечения и снизит частоту рецидивов.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Conflict of interests. The authors declare that there is not conflict of interests.

Информация об авторах

Information about the authors

Радзинский Виктор Евсеевич – заслуженный деятель науки РФ, чл.-корр. РАН, д-р мед. наук, проф., зав. каф. акушерства

и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института, ФГАОУ ВО РУДН. E-mail: radzinsky@mail.ru;

ORCID: 0000-0002-7428-0469

Viktor E. Radzinsky – Honored Scientist of the Russian Federation, Corr. Memb. RAS, Dr. Sci. (Med.), Full Prof., Patrice Lumumba People’s Friendship University of Russia (RUDN University). E-mail: radzinsky@mail.ru;

ORCID: 0000-0002-7428-0469

Оразов Мекан Рахимбердыевич – д-р мед. наук, проф. каф. акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института, ФГАОУ ВО РУДН. E-mail: omekan@mail.ru;

ORCID: 0000-0002-5342-8129

Mekan R. Orazov – Dr. Sci. (Med.), Prof., Patrice Lumumba People’s Friendship University of Russia (RUDN University).

E-mail: omekan@mail.ru; ORCID: 0000-0002-5342-8129

Миннуллина Фарида Фоатовна – канд. мед. наук, зав. каф. акушерства и гинекологии Института фундаментальной медицины

и биологии, ФГБОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», зав. отд-нием гинекологии №2, ГАУЗ «Городская клиническая больница №7 им. М.Н. Садыкова».

E-mail: minnullina_f@mail.ru; ORCID: 0000-0001-8270-085X

Farida F. Minnullina – Cand. Sci. (Med.), Kazan (Volga region) Federal University, City Clinical Hospital No. 7 named after M.N. Sadykov. E-mail: minnullina_f@mail.ru;

ORCID: 0000-0001-8270-085X

Долгов Евгений Денисович – клинический ординатор каф. акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института, ФГАОУ ВО РУДН. E-mail: 1586dolgde@gmail.com;

ORCID: 0000-0001-6709-5209

Evgeny D. Dolgov – Clinical Resident, Patrice Lumumba People’s Friendship University of Russia (RUDN University).

E-mail: 1586dolgde@gmail.com;

ORCID: 0000-0001-6709-5209

Поступила в редакцию: 02.04.2024

Поступила после рецензирования: 10.04.2024

Принята к публикации: 14.04.2024

Received: 02.04.2024

Revised: 10.04.2024

Accepted: 14.04.2024

Клинический разбор в общей медицине №3 2024

Рецидивирующий пролапс органов малого таза: от эпидемиологии и факторов риска до современных возможностей ранней верификации

Номера страниц в выпуске:63-67

Аннотация

В настоящее время мы наблюдаем становление и укрепление ряда демографических парадоксов. Прогрессирующее снижение рождаемости и увеличение численности населения до сегодняшнего дня казались взаимоисключающими процессами. Одной из нерешенных проблем современной гинекологии является рецидивирующий пролапс тазовых органов, значительно снижающий качество жизни пациенток вне возраста. Исходя из этого, целью статьи является освещение актуальности данного вопроса на современном этапе, а также рассмотрение современных алгоритмов верификации ассоциированных с рецидивирующим генитальным пролапсом анатомических дефектов с целью предикции прогрессирования патологического процесса на самом раннем этапе.

Ключевые слова: рецидивирующий генитальный пролапс, факторы риска, ранняя диагностика рецидивов генитального пролапса.

Для цитирования: Радзинский В.Е., Оразов М.Р., Миннуллина Ф.Ф., Долгов Е.Д. Рецидивирующий пролапс органов малого таза: от эпидемиологии и факторов риска до современных возможностей ранней верификации. Клинический разбор в общей медицине. 2024; 5 (3): 63–67.DOI: 10.47407/kr2023.5.3.00375

В настоящее время мы наблюдаем становление и укрепление ряда демографических парадоксов. Прогрессирующее снижение рождаемости и увеличение численности населения до сегодняшнего дня казались взаимоисключающими процессами. Одной из нерешенных проблем современной гинекологии является рецидивирующий пролапс тазовых органов, значительно снижающий качество жизни пациенток вне возраста. Исходя из этого, целью статьи является освещение актуальности данного вопроса на современном этапе, а также рассмотрение современных алгоритмов верификации ассоциированных с рецидивирующим генитальным пролапсом анатомических дефектов с целью предикции прогрессирования патологического процесса на самом раннем этапе.

Ключевые слова: рецидивирующий генитальный пролапс, факторы риска, ранняя диагностика рецидивов генитального пролапса.

Для цитирования: Радзинский В.Е., Оразов М.Р., Миннуллина Ф.Ф., Долгов Е.Д. Рецидивирующий пролапс органов малого таза: от эпидемиологии и факторов риска до современных возможностей ранней верификации. Клинический разбор в общей медицине. 2024; 5 (3): 63–67.DOI: 10.47407/kr2023.5.3.00375

Recurrent pelvic organ prolapse: from epidemiology and risk factors to modern options for early verification

Viktor E. Radzinsky1, Mekan R. Orazov1, Farida F. Minnullina2,3, Evgeny D. Dolgov11 Patrice Lumumba People’s Friendship University of Russia, Moscow, Russia;

2 Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russia;

3 City Clinical Hospital No. 7 named after M.N. Sadykov, Kazan, Russia

omekan@mail.ru

Abstract

Currently, crystallization and strengthening of some demographic paradoxes are observed. The progressive birth rate decrease and the population increase seemed to be mutually exclusive processes until today. Recurrent pelvic organ prolapse, that significantly decreases the patient’ quality of life regardless of the age, represents one of the unsolved problems of modern gynecology. Given this fact, the paper is aimed to discuss the relevance of this issue at present, as well as to describe the advanced verification algorithms of the structural defects associated with recurrent genital prolapse in order to predict progression of the disease at a very early stage.

Keywords: recurrent genital prolapse, risk factors, early diagnosis of genital prolapse recurrence.

For citation: Radzinsky V.E., Orazov M.R., Minnullina F.F., Dolgov E.D. Recurrent pelvic organ prolapse: from epidemiology and risk factors to modern options for early verification. Clinical review for general practice. 2024; 5 (3): 63–67. (In Russ.). DOI: 10.47407/kr2023.5.3.00375

Серебряное цунами и генитальный пролапс – связь, предначертанная эволюцией

За последние несколько десятилетий в мире произошла череда удивительных изменений и открытий, наложивших свой отпечаток на развитие медицины как комплексной науки. Стремительное развитие робот-ассистированной хирургии, разработка таргетных препаратов для лечения аутоиммунных и онкологических заболеваний, различные достижения пренатальной диагностики с целью предикции врожденных генетических заболеваний и многое другое – все это происходило и продолжает происходить по сей день на наших глазах. При этом наиболее «трендовым» направлением современной медицины становится так называемый «антиэйджинг», ключевые стратегии которого легли в основу крайне актуальной и одной из самых современных врачебных специальностей, таких как геронтология. Безусловно, с течением времени мы начали понимать основные патогенетические стигмы старения организма и научились предотвращать и «держать под контролем» целый ряд возраст-ассоциированных нозологий, что неизбежно (с позитивной точки зрения) отразилось на современных демографических показателях.В настоящее время в мире происходит своеобразный демографический «парадокс», когда мы наблюдаем динамическое ежегодное снижение рождаемости и аналогично противоположное увеличение численности населения планеты. Безусловно, это вызвано повышением продолжительности жизни, связанным с развитием современной медицины. Так, согласно имеющимся данным, еще в 2013 г. средняя продолжительность жизни составляла 70,2 года, то уже в 2017 г. она составила

72,7 года. При этом ожидаемая средняя продолжительность жизни в 2024 г. составляет 78 лет, а уже к 2050 г., по имеющимся прогнозам, она достигнет более чем

80 лет [1, 2]. «Симметрично» с повышением показателя продолжительности жизни растет и общая численность населения, которая еще в 2013 г. составляла 7,2 млрд, а к 2050 г. достигнет 9,6 млрд. Исходя из этого, важно резюмировать, что в мире происходит стремительное формирование новой «целевой» группы, крайне уязвимой в контексте развития возраст-ассоциированных расстройств и требующей особого внимания от современных клиницистов.

В свою очередь, для акушеров-гинекологов фокус пристального внимания падает не только на группу пациенток пожилого и старческого возраста. Важно отметить, что в современной гинекологии возраст как таковой не является лимитирующей детерминантой развития различных нозологий, поскольку ключевой точкой в хронологии жизни женщины для акушера-гинеколога является менопауза. При этом необходимо отметить, что второй «переходный возраст» (менопаузальный переход) в жизни женщины является особенным периодом, поскольку позволяет нам определить дальнейшую тактику ведения женщины и сделать необходимые выводы с целью предикции ряда расстройств еще «вчера». Но вместе с тем, несмотря на развитие современной медицины в целом и гинекологии в частности, остается ряд нерешенных проблем, которые практически невозможно предупредить и предугадать, требующих от клинициста безукоризненного внимания и подготовки. Одним из таких вопросов является пролапс органов малого таза, затрагивающий пациенток различных возрастных когорт, но превалирующий в группе женщин именно постменопаузального возраста. Однако очередной «проблемой в проблеме» являются рецидивы генитального пролапса после хирургического вмешательства. Данный вопрос на современном этапе, к сожалению, уже не является медицинской казуистикой и требует разработки универсальных алгоритмов верификации признаков возврата генитального пролапса de novo. Исходя из этого, целью данной статьи является освещение вопроса актуальности рецидивирующего пролапса тазовых органов (ПТО) на современном этапе, а также рассмотрение современных алгоритмов верификации ассоциированных с ПТО анатомических дефектов с целью предикции прогрессирования патологического процесса на самом раннем этапе.

Рецидивирующий генитальный пролапс: эпидемиология и факторы риска

Согласно классическим представлениям, ПТО – это сложное полигенное и мультифакториальное заболевание, характеризующееся наличием анатомических дефектов производных тазовой фасции и мышечного компартмента тазового дна и развитием десцензии/опущения органов малого таза [3]. В настоящее время распространенность ПТО в мире достигает 50% [4]. Необходимо отметить, что с возрастом риск развития ПТО экспоненциально повышается: у пациенток в возрасте 20–29 лет распространенность ПТО составляет 6%, у женщин в возрасте 50–59 лет – достигает 31%, а уже к 80 годам и старше превышает 50% [7]. Вместе с тем весьма интересной остается структура фенотипов пролапса органов малого таза. Так, по данным крупного исследования Women’s Health Initiative Study, включавшего более 16 тыс. пациенток, было выявлено, что наиболее частой формой ПТО является дефект переднего компартмента (цистоцеле), отмечающийся у 34,3% пациенток, в то время как ректоцеле (задний компартмент) и апикальный пролапс (центральный компартмент) затрагивали 18,6% и 14,2% женщин, соответственно [8].Необходимо отметить, что суммарный пожизненный риск оперативного вмешательства по поводу ПТО составляет 12,6%, а к 80 годам повышается до 20%. Следует помнить о том, что ПТО является одним из наиболее «порочных» заболеваний современной гинекологии, поскольку оперативное вмешательство, направленное на анатомическую коррекцию миофасциальных дефектов, порождает условия для последующих операций, связанных с рецидивами ПТО [5, 6]. Согласно имеющимся данным, распространенность рецидивов ПТО после хирургического вмешательства может достигать 30% [9]. Однако, по данным метаанализа W. Shi и L. Guo (2023 г.), включавшего более 6,5 тыс. женщин, частота постоперационных рецидивов ПТО приближается к отметке в 37,7% [14]. При этом средний возраст пациенток с рецидивирующим ПТО составляет 64±12 лет, а наибольший риск рецидивирования заболевания отмечается в первые 2 года после проведенной операции, а затем постепенно сглаживается (через 3 и 4 года) и снова выходит на «плато». Кроме того, необходимо отметить, что ранее обнаруженные дефекты всех трех компартментов тазового дна создают наибольшие риски постоперационного рецидивирования в дальнейшем [10].

Однако одним из наиболее интересных вопросов в контексте рецидивирующего ПТО является изучение ключевых факторов риска возврата заболевания, которые во многом перекликаются с предрасполагающими факторами развития первичного пролапса (см. таблицу) [11–15].

В заключение необходимо отметить, что любые фенотипы ПТО независимо от того, является ли он первичным или повторным/рецидивирующим, способствуют выраженному снижению качества жизни пациенток.

В настоящее время доказано, что ПТО ассоциирован с развитием ряда проблем, включая [16]:

• физические нарушения;

• социальную дезадаптацию;

• психоэмоциональные девиации;

• профессиональную дезадаптацию;

• бытовые конфликты;

• сексуальную дисфункцию.

По данным исследования Z. Tefera и соавт. (2023 г.), включавшего 409 женщин с верифицированным ПТО, выявлено, что более чем у половины пациенток (57,5%) отмечалось полидоменное снижение качества жизни [17]. Аналогичные результаты продемонстрированы в исследовании R.A. Peinado Molina и соавт. (2023 г.), согласно которому у пациенток с различными фенотипами ПТО отмечается снижение качества жизни в целом и во всех его измерениях по данным ряда оценочных шкал [18]. При этом важно отметить, что на сегодняшний день отсутствуют доказательные данные показателей качества жизни у пациенток с рецидивирующим пролапсом органов малого таза. Но вместе с тем справедливо можно предположить, что возврат симптомов ПТО de novo способен экспоненциально потенцировать имеющиеся нарушения и еще больше снижать качества жизни пациенток.

Исходя из всего сказанного, необходимо резюмировать, что ПТО является чрезвычайно актуальной проблемой современной гинекологии, имеющей характер пандемии у пациенток старших возрастных групп. При этом имеющиеся на сегодняшний день (даже самые инновационные) хирургические методы коррекции не могут обеспечить «гарантии безвозвратности» патологического процесса, а, напротив, могут даже предрасполагать к рецидивированию ПТО. И в этой связи необходимо рассмотреть наиболее актуальные подходы к ранней верификации рецидивирующих миофасциальных дефектов тазового дна.

Современные возможности ранней диагностики рецидивирующего генитального пролапса

В настоящее время отсутствуют четко сформулированные и рекомендованные протоколы для ранней диагностики пациенток с верифицированным ПТО. Исходя из этого, необходимо отметить, что рецидивирующий генитальный пролапс подчиняется «законам» менеджмента первичного ПТО, но с небольшими оговорками. В этой связи мы представляем актуальную «сводку данных» о возможностях ранней верификации рецидивов ПТО после хирургического лечения.

В настоящее время отсутствуют четко сформулированные и рекомендованные протоколы для ранней диагностики пациенток с верифицированным ПТО. Исходя из этого, необходимо отметить, что рецидивирующий генитальный пролапс подчиняется «законам» менеджмента первичного ПТО, но с небольшими оговорками. В этой связи мы представляем актуальную «сводку данных» о возможностях ранней верификации рецидивов ПТО после хирургического лечения.Ключевыми целями обследования пациенток с подозрением на рецидив генитального пролапса являются [19]:

• выявление ключевых факторов риска рецидива ПТО;

• выявление постоперационных осложнений, способных привести к возврату симптомов ПТО de novo;

• анатомическая диагностика миофасциального дефекта;

• определение степени тяжести рецидива ПТО.

Важно отметить, что сбор клинико-анамнестических данных является основополагающим аспектом первичной диагностики рецидива ПТО. В ходе общего осмотра и сбора анамнеза у пациентки необходимо обратить особое внимание на выявление выше отмеченных факторов риска рецидивирования генитального пролапса, включая курение, избыточную массу тела / ожирение, а также верифицированную III/IV стадию первичного пролапса по классификации POP-Q (The Pelvic Organ Prolapse Quantifications System) [14]. Кроме того, необходимо выявление женщин с врожденными дефектами соединительной ткани, включая синдром гипермобильности суставов, и грыжами в анамнезе с целью формирования групп риска рецидивирования ПТО [19].

Немаловажным этапом обследования пациенток с подозрением на рецидив ПТО является сбор данных о ранних постоперационных осложнениях, включая локальную болезненность в области вмешательства, что может свидетельствовать о дистопии и/или обнажении сетчатого имплантата или его инфицировании, что также с высокой долей вероятности послужит причиной рецидива ПТО в дальнейшем [19].

Следующей и вместе с тем наиболее важной ступенью является топическая диагностика миофасциального дефекта тазового дна. С этой целью необходимо использование непрямых визуализирующих технологий, включая трансперинеальную/трансвагинальную сонографию и магнитно-резонансную томографию (МРТ). При этом важно отметить, что направление мысли клинициста в контексте инструментальной верификации рецидивов ПТО должно быть разнонаправленным и подразумевать самые различные сценарии [19, 20].

1. Первичной точкой диагностического поиска является обнаружение специфических/анатомических постоперационных осложнений, включая дистопию сетчатого имплантата и его неудачную фиксацию.

2. Вторичной точкой инструментальной диагностики является поиск дефектов тазовой фасции, возникших de novo, или же не обнаруженных в ходе предшествующего предоперационного обследования.

3. Возможное сочетание отмеченных дефектов.

Необходимо упомянуть, что ультразвуковое исследование (УЗИ) является наиболее удобным и эффективным методом инструментального обследования пациенток с подозрением на рецидив ПТО. Сонографическая оценка имеющихся миофасциальных дефектов позволит не только эффективно их верифицировать, но и провести определение степени тяжести рецидива по шкале POP-Q. Кроме того, УЗИ позволяет провести топическую верификацию установленных сетчатых имплантатов [19].

УЗИ в сравнении с МРТ является более дорогим и продолжительным методом диагностики, что ограничивает его использование в качества скринингового метода обследования. Однако при наличии спорных результатов УЗИ и/или необходимости более углубленной оценки состояния мышц и фасций возможно проведение МРТ. При этом необходимо учитывать, что данный метод диагностики позволит с большей эффективностью выявить отрыв леваторного комплекса, но при этом не позволит провести топическую оценку имплантата [19, 21].

Также важно отметить, что исключительная важность инструментального обследования заключается в дифференцировании имеющихся миофасциальных дефектов. Так, например, апикальный пролапс часто сочетается с выпадением передней и/или задней стенки влагалища; энтероцеле может сочетаться с ректоцеле, а выпадение передней стенки влагалища у пациенток после предшествующей гистерэктомии может развиваться под «маской» цистоцеле. Исходя из этого, важно резюмировать, что стандартное перинеологическое исследование у пациенток с подозрением на рецидив ПТО весьма неактуально, поскольку не позволит провести качественную диагностику миофасциальных дефектов, а их недооценка, в свою очередь, приведет к дальнейшим повторным эпизодам рецидивов ПТО.

Таким образом, мы рассмотрели актуальный алгоритм ведения пациенток с подозрением на рецидив ПТО (см. рисунок). Важно отметить, что использование ступенчатого подхода позволит избежать диагностических дефектов и провести надежную верификацию всех (даже скрытых) миофасциальных дефектов.

Абстрактные выводы о нерешенной проблеме

Исходя из всего сказанного, важно резюмировать, что перинеология как раздел современной гинекологии продолжает «таить» в себе немало тайн. Вместе с тем основным субстратом изучения в рамках данного раздела является ПТО, имеющего большое количество клинико-морфологических фенотипов и непрерывно «наращивающего» актуальность с течением времени. Современные демографические тенденции, а именно повышение средней продолжительности жизни и увеличение численности лиц пожилого и старческого возраста, демонстрируют чрезвычайную актуальность изучения стратегий менеджмента пациенток данной когорты с верифицированным генитальным пролапсом.При этом очередной «проблемой внутри проблемы» является высокая частота рецидивирования ПТО у пациенток после предшествующей хирургической коррекции, что диктует необходимость разработки универсальных алгоритмов ранней верификации рецидива и совершенствования хирургических подходов.

В настоящее время не существует универсального сформулированного подхода к профилактике рецидивов ПТО после хирургической коррекции. Разработка ступенчатого алгоритма ранней диагностики и комплексной терапии с высокой эффективностью улучшит исходы лечения и снизит частоту рецидивов.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Conflict of interests. The authors declare that there is not conflict of interests.

Информация об авторах

Information about the authors

Радзинский Виктор Евсеевич – заслуженный деятель науки РФ, чл.-корр. РАН, д-р мед. наук, проф., зав. каф. акушерства

и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института, ФГАОУ ВО РУДН. E-mail: radzinsky@mail.ru;

ORCID: 0000-0002-7428-0469

Viktor E. Radzinsky – Honored Scientist of the Russian Federation, Corr. Memb. RAS, Dr. Sci. (Med.), Full Prof., Patrice Lumumba People’s Friendship University of Russia (RUDN University). E-mail: radzinsky@mail.ru;

ORCID: 0000-0002-7428-0469

Оразов Мекан Рахимбердыевич – д-р мед. наук, проф. каф. акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института, ФГАОУ ВО РУДН. E-mail: omekan@mail.ru;

ORCID: 0000-0002-5342-8129

Mekan R. Orazov – Dr. Sci. (Med.), Prof., Patrice Lumumba People’s Friendship University of Russia (RUDN University).

E-mail: omekan@mail.ru; ORCID: 0000-0002-5342-8129

Миннуллина Фарида Фоатовна – канд. мед. наук, зав. каф. акушерства и гинекологии Института фундаментальной медицины

и биологии, ФГБОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», зав. отд-нием гинекологии №2, ГАУЗ «Городская клиническая больница №7 им. М.Н. Садыкова».

E-mail: minnullina_f@mail.ru; ORCID: 0000-0001-8270-085X

Farida F. Minnullina – Cand. Sci. (Med.), Kazan (Volga region) Federal University, City Clinical Hospital No. 7 named after M.N. Sadykov. E-mail: minnullina_f@mail.ru;

ORCID: 0000-0001-8270-085X

Долгов Евгений Денисович – клинический ординатор каф. акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института, ФГАОУ ВО РУДН. E-mail: 1586dolgde@gmail.com;

ORCID: 0000-0001-6709-5209

Evgeny D. Dolgov – Clinical Resident, Patrice Lumumba People’s Friendship University of Russia (RUDN University).

E-mail: 1586dolgde@gmail.com;

ORCID: 0000-0001-6709-5209

Поступила в редакцию: 02.04.2024

Поступила после рецензирования: 10.04.2024

Принята к публикации: 14.04.2024

Received: 02.04.2024

Revised: 10.04.2024

Accepted: 14.04.2024

Список исп. литературыСкрыть список1. Barba M et al. How Old Is Too Old? Outcomes of Prolapse Native-Tissue Repair through Uterosacral Suspension in Octogenarians. Life. 2024;14(4):433.

2. Оразов М.Р., Долгов Е.Д. Неизбежное старение или успешное взросление? Anti-ageing-медицина: конкретно об абстрактном. Клинический разбор в общей медицине. 2023;4(3):67-76. DOI: 10.47407/kr2023.4.3.00226

Orazov M.R., Dolgov E.D. Inevitable aging or successful maturation? Anti-aging medicine: specifically about the abstract. Clinical review for general practice. 2023;4(3):67-76. DOI: 10.47407/kr2023.4.3.00226 (in Russian).

3. Iglesia CB, Smithling KR. Pelvic organ prolapse. American Family Physician. 2017;96(3):179-85.

4. Fleischer K, Thiagamoorthy G. Pelvic organ prolapse management. Post Reproductive Health. 2020;26(2):79-85.

5. Wu JM, Matthews CA, Conover MM et al. Lifetime risk of stress urinary incontinence or pelvic organ prolapse surgery. Obstetrics & Gynecology. 2014;123(6):1201-6.

6. Denman MA, Gregory WT, Boyles SH et al. Reoperation 10 years after surgically managed pelvic organ prolapse and urinary incontinence. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 2008;198(5):

555-e1.

7. Carroll L, O’Sullivan C, Doody C et al. Pelvic organ prolapse: The lived experience. Plos one. 2022;17(11): p.e0276788.

8. Abduraimovna AF, Komilovna SG, Yusufjanovich EU, Rafiqovich ZA. Evaluation of the effectiveness of physical activity in pelvic organ prolapse. In: E Conference Zone. 2023;(2):42-8.

9. Weintraub AY, Glinter H, Marcus-Braun N. Narrative Review of the Epidemiology, Diagnosis and Pathophysiology of Pelvic Organ Prolapse. International Braz J Urol. 2020;46(1):5-14.

10. Roos EJ, Schuit E. Timing of recurrence after surgery in pelvic organ prolapse. International Urogynecology Journal. 2021;32:2169-76.

11. Pang H, Zhang L, Han S et al. A nationwide population‐based survey on the prevalence and risk factors of symptomatic pelvic organ prolapse in adult women in China – a pelvic organ prolapse quantification system‐based study. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 2021;128(8):1313-23.

12. Jady HF et al. Understanding pelvic organ prolapse: causes, symptoms, and risk factors. European Journal of Modern Medicine and Practice. 2024;4(1):10-9.

13. Fitz FF, Bortolini MAT, Pereira GMV et al. PEOPLE: lifestyle and comorbidities as risk factors for pelvic organ prolapse – a systematic review and meta-analysis PEOPLE: PElvic Organ Prolapse Lifestyle comorbiditiEs. International Urogynecology Journal. 2023;34(9):

2007-32.

14. Shi W, Guo L. Risk factors for the recurrence of pelvic organ prolapse: a meta-analysis. Journal of Obstetrics and Gynaecology. 2023;43(1):2160929.

15. Schulten SF, Detollenaere RJ, IntHout J et al. Risk factors for pelvic organ prolapse recurrence after sacrospinous hysteropexy or vaginal hysterectomy with uterosacral ligament suspension. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 2022;227(2):252-e1.

16. Mattsson NK, Karjalainen PK, Tolppanen AM et al. Pelvic organ prolapse surgery and quality of life – a nationwide cohort study. American journal of obstetrics and gynecology. 2020;222(6):588-e1.

17. Tefera Z, Temesgen B, Arega M et al. Quality of life and its associated factors among women diagnosed with pelvic organ prolapse in Gynecology outpatient department Southern Nations, Nationalities, and Peoples region public referral hospitals, Ethiopia. BMC Women's Health. 2023;23(1):342.

18. Peinado Molina RA, Hernández Martínez A, Martínez Vázquez S, Martínez Galiano JM. Influence of pelvic floor disorders on quality of life in women. Frontiers in Public Health. 2023;(11):1180907.

19. Ismail S et al. Recurrent pelvic organ prolapse: International Urogynecological Association research and development committee opinion. International Urogynecology Journal. 2016;27:1619-32.

20. Studer AM, Faehnle-Schiegg I, Frey J et al. Recurrent Pelvic Organ Prolapse after Sacrocolpopexy – A Surgical Challenge. Journal of Clinical Medicine. 2024;13(6):613.

21. Ghafoor S, Beintner-Skawran S, Betschart C et al. Assessment of pelvic organ prolapse with the Pelvic Inclination Correction System: defining the normal range and threshold to pathology. Abdom Radiol. 2024. DOI: 10.1007/s00261-024-04222-x

4 июня 2024

Количество просмотров: 367